この記事では、杉山裕章先生の本『心電図のみかた、考え方 基礎編』を参考にして進めていくよ。

目次

- 誘導が3つのグループに分かれる理由

- 四肢誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)〜モニターでおなじみⅡ誘導〜

- 単極肢誘導(aVR・aVL・aVF)〜R・L・Fがヒント!aVRだけ逆向きになる理由〜

- 胸部誘導(V1〜V6)〜シールの位置がそのまま視点〜

- 今回のまとめ

誘導が3つのグループに分かれる理由

12誘導の順番どおりに『Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでひとつ、aVR・aVL・aVFでひとつ』みたいに、わかりやすいグループ分けじゃないのはどうしてなの?

いいところに気づいたね!じゃあ、ここで 『12誘導が心臓を映す仕組み』 を見ていこうか!

お願いします!

結論から言うとね、12誘導心電図は心臓を 3つの方法 で観察しているからなんだ。

3つの方法って?

じゃあ、まずはこの3つの図を見てみて。

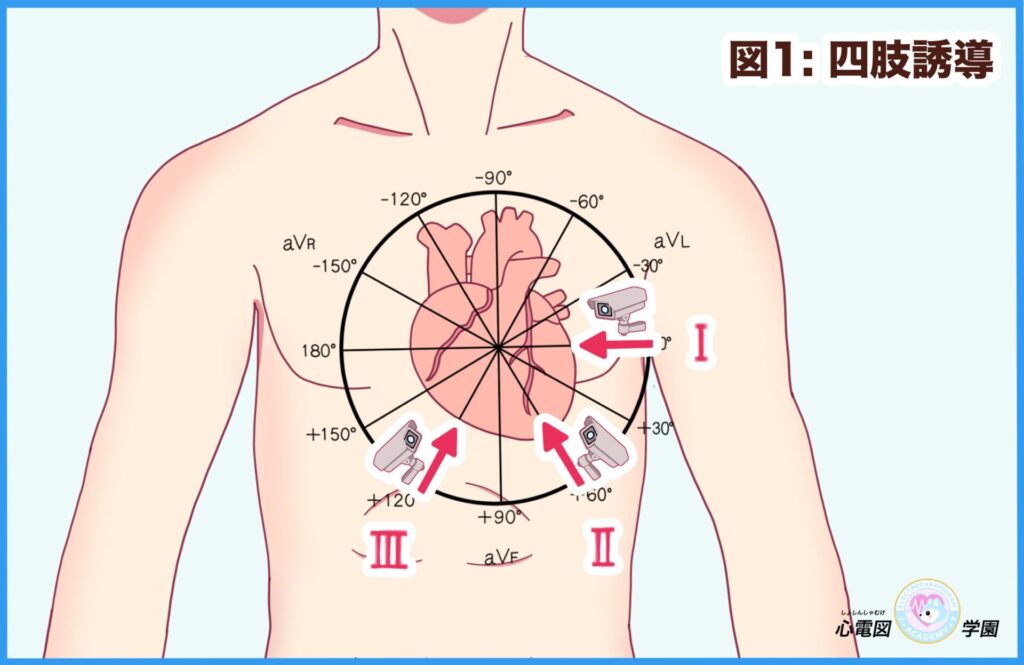

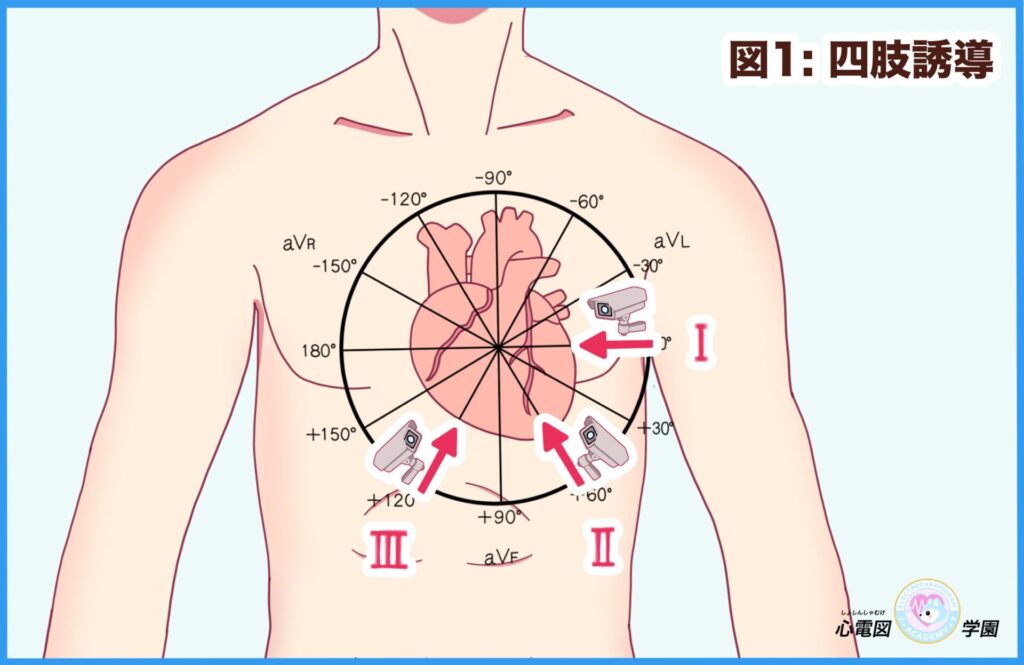

1つ目はⅠ・Ⅱ・Ⅲの四肢誘導、2つ目はaVR・aVL・aVFの単極肢誘導、3つ目はV1〜V6の胸部誘導。

それぞれが“心臓をどの方向から見ているのか”を表しているんだ。

単極肢誘導……?なんだか難しい言葉だね……

うん、この言葉自体を無理に覚える必要はないよ。

大事なのは──12誘導心電図は 3つの方法 で心臓を見ているってこと。

そのため、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ誘導、aVR・aVL・aVF、V1〜V6の 3つのグループ に分けられているんだ」

- 12誘導心電図は 3つの方法(四肢誘導・単極肢誘導・胸部誘導)で心臓を観察している

- そのため、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、aVR・aVL・aVF、V1〜V6の 3つのグループ に分けられている

四肢誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)〜モニターでおなじみⅡ誘導〜

それじゃあ、次からはこの3つの方法をひとつずつ見ていこうか。

まずは、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ誘導である“四肢誘導”から説明するね。

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ誘導は、手足につけた電極を使って心臓を観察しているんだ。

それぞれの誘導は少しずつ違う方向から心臓を見ているんだけど、特に大事なのは“Ⅱ誘導”。

あ、病棟のモニターに映ってる波形って、このⅡ誘導なんだよね?

そう!病棟や救急でよく見るモニター心電図は、基本的にⅡ誘導が表示されているんだ!

でも、なんでⅡ誘導なの?

いい質問だね。理由は──心臓の電気の流れがⅡ誘導の方向に“まっすぐ飛び込んでくる”からなんだ。

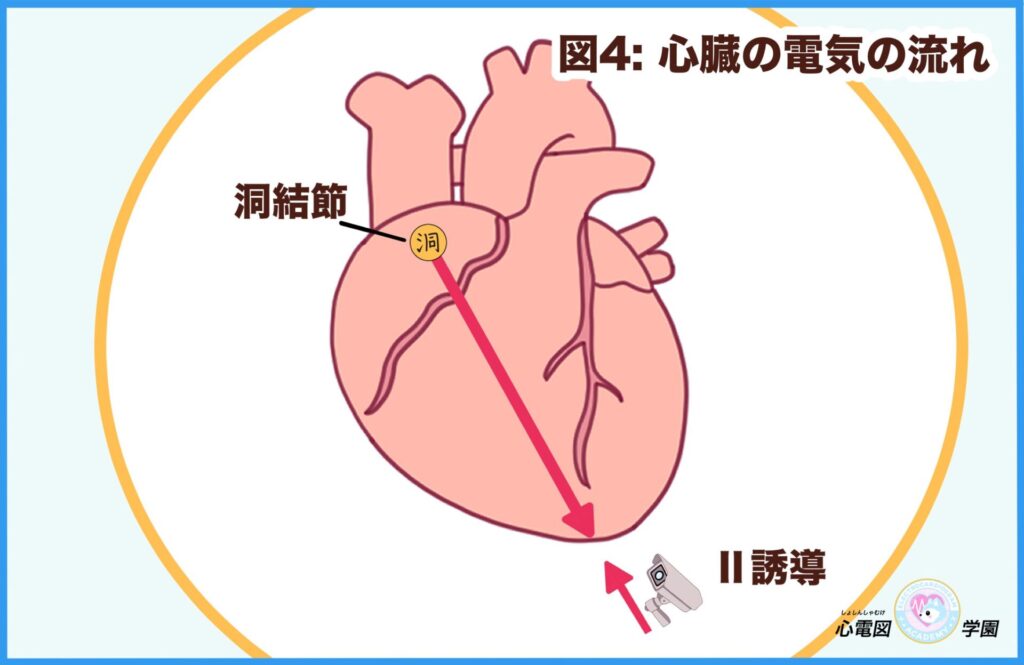

見てみて。心臓の電気は“左上から右下”に流れていくよね。

Ⅱ誘導は“右上から左下”に心臓を観察している。つまり、この流れがⅡ誘導に正面からぶつかってくるんだ」

そっかぁ、だからⅡ誘導だと波形が見やすいんだね!

うん。電気の流れをちょうど正面から受け止めているから、P波もQRS波もT波も分かりやすく映るんだ。だからモニターではⅡ誘導がよく使われているんだよ。

- Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは四肢誘導で、それぞれが違う角度から心臓を観察している

- モニター心電図で使われるのは Ⅱ誘導

- 理由は、心臓の電気の流れを正面からキャッチできるから。波形がハッキリ見えて、観察しやすい。

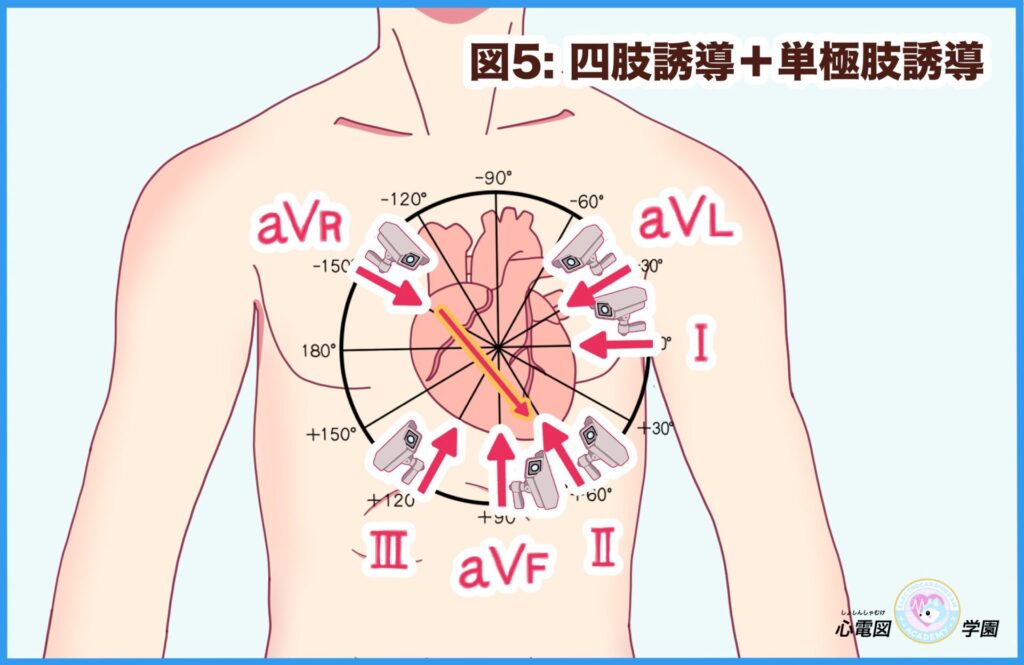

単極肢誘導(aVR・aVL・aVF)〜R・L・Fがヒント!aVRだけ逆向きになる理由〜

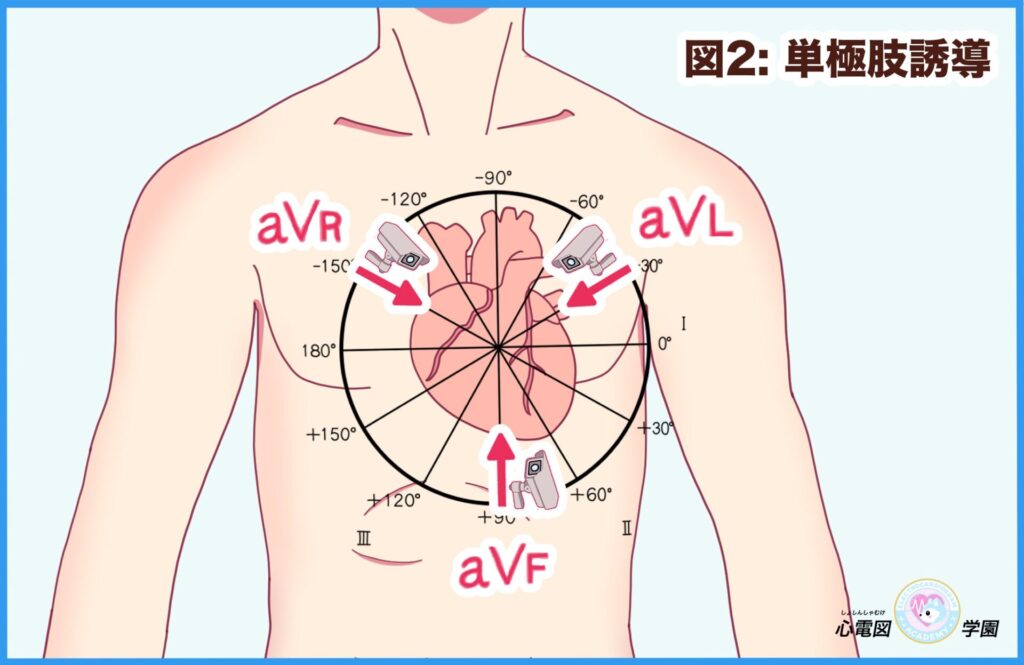

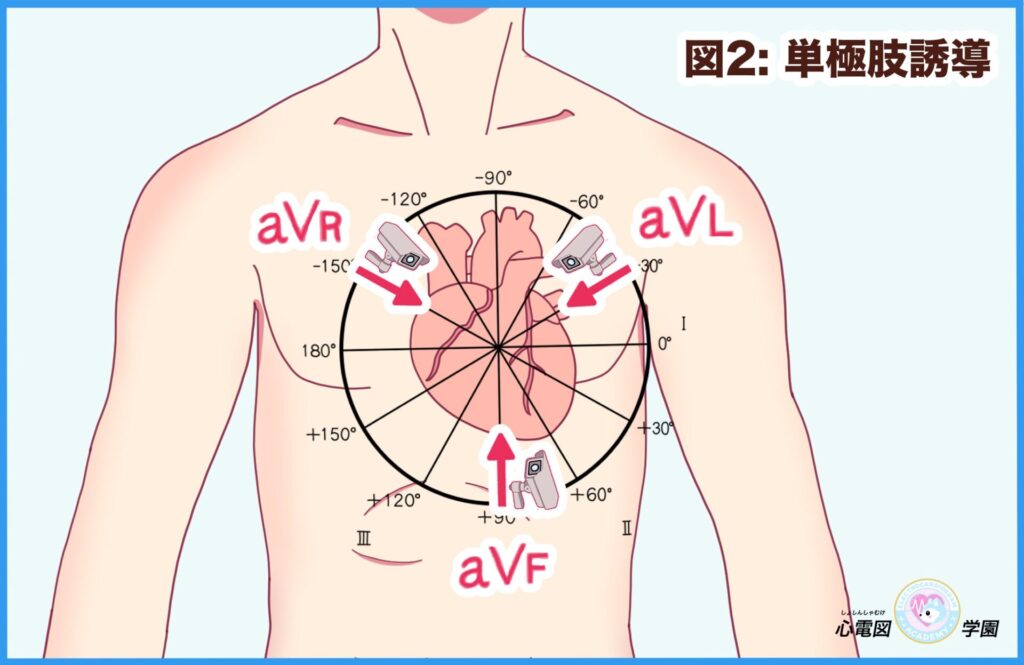

次は“単極肢誘導”を見ていこう。aVR・aVL・aVFの3つだよ。

aVRとかaVLって、なんだかアルファベットの羅列にしか見えないんだけど……

確かにね。でも実は、文字にヒントが隠されているんだ。

R・L・Fの文字は、それぞれ Right・Left・Foot の頭文字。

Rは右方向、Lは左方向、Fは足=下方向を表しているんだよ。

へぇ〜!アルファベットで方向を表してるんだ!

そうそう。だからaVRは“右上から”、aVLは“左上から”、aVFは“下から”心臓を見ているってことになるんだ。

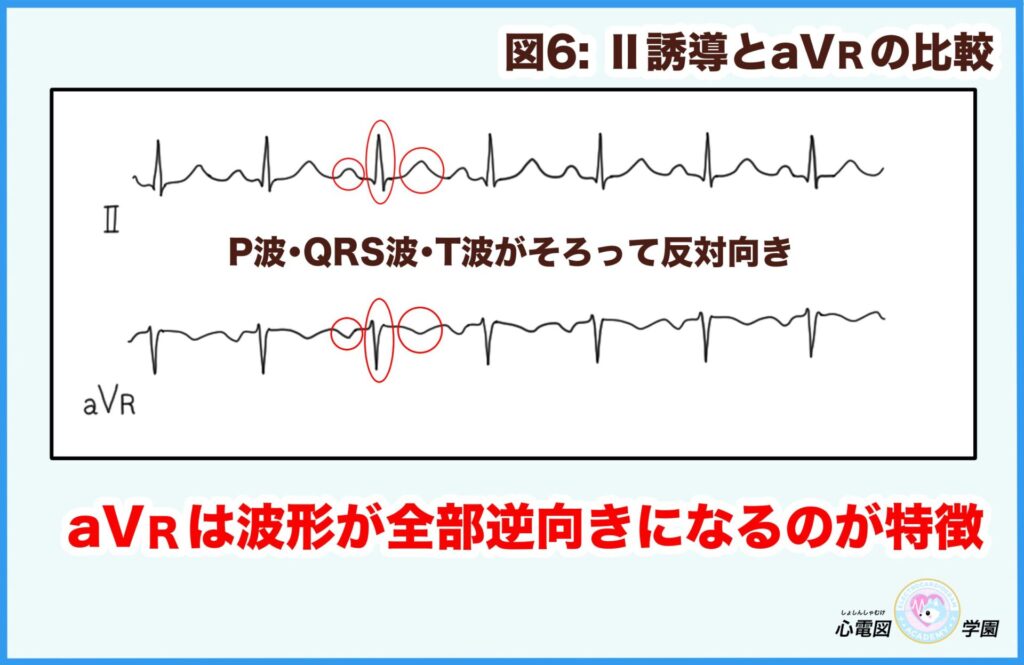

ここでちょっと注目してほしいのが“aVR”。

この図を見てみて。心臓の電気の流れは、洞結節から出て心房、心室へと 左上から右下に向かって進んでいくんだ」

ほんとだ、矢印が右下に伸びてるね!

そして誘導の方向を見ると──aVRだけは“右上から”心臓を見ている。つまり 電気の流れとは反対方向になるんだ

そして、心電図には基本のルールがあって、

電気の流れが誘導に向かってくると波形は上向き、遠ざかると波形は下向きになる。

だからaVRは電気の流れと逆方向にあるから、P波もQRS波もT波も全部下向きになるんだよ。

なるほど!“向かってくるか、離れていくか”で波形の向きが決まるんだね!

- R・L・Fの文字は方向を表している(Right=右、Left=左、Foot=下)

- 心電図の基本ルールは「電気の流れが誘導に向かってくると波形は上向き、遠ざかると下向き」

- aVRは電気の流れと逆方向にあるため、P波・QRS波・T波がすべて下向きになる

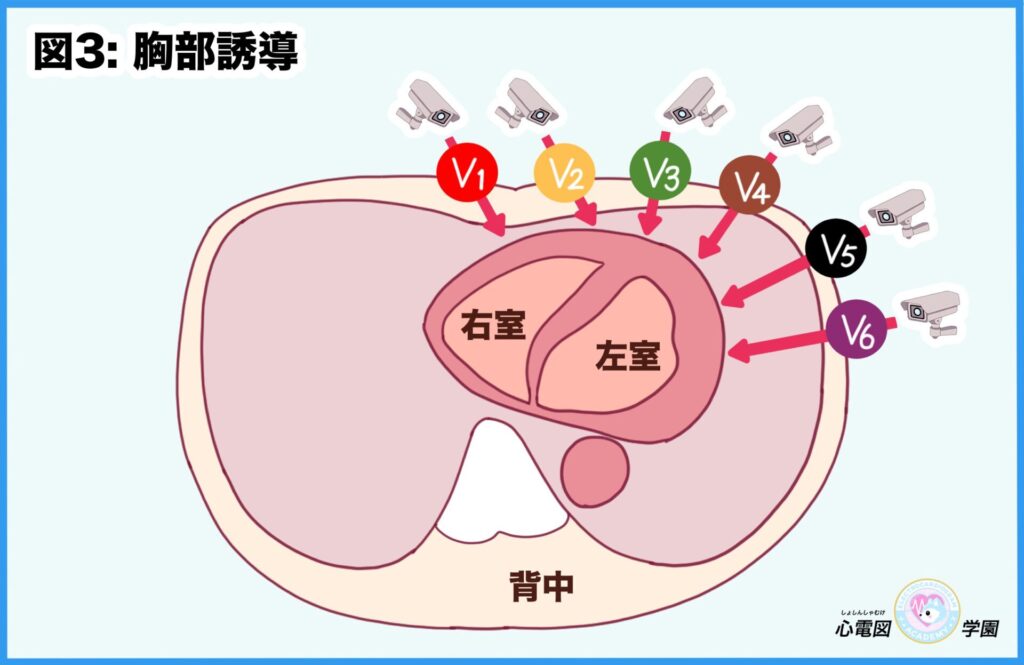

胸部誘導(V1〜V6)〜シールの位置がそのまま視点〜

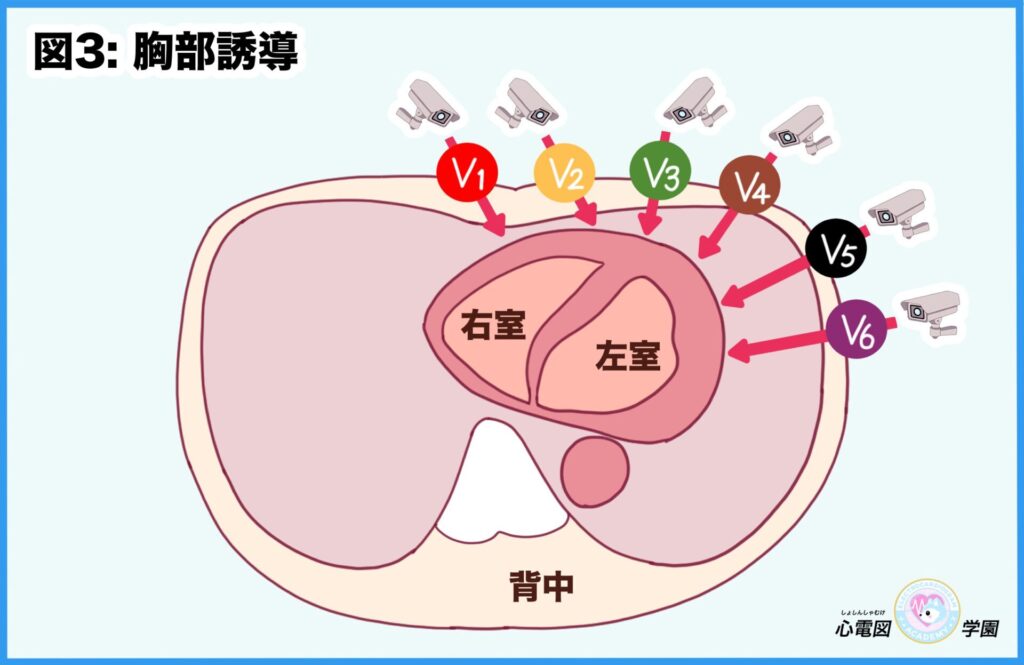

最後は“胸部誘導”。V1〜V6だよ。

胸部誘導はシンプルに覚えられるんだ。

貼った心電図シールの場所から、そのまま心臓を観察しているイメージなんだよ。

なるほど〜!シールを貼った位置から直接のぞき込んでるってことだね!

そうそう。だから──

- V1〜V4は胸の前にシールを貼るから、前壁グループ

- V5・V6は左の横にシールを貼るから、側壁グループ

と覚えると、すごくわかりやすいんだ。

おぉ〜!シールの位置と対応してるんだね!

ちょっと詳しく言うと、V1は左室と右室の境目である“心室中隔”から、少し右室よりを見ている。だからaVR(右側グループ)とも関連があるんだよ。

でも、最初はシンプルにV1〜V4は前壁の仲間と覚えておけば十分だよ。

うん、それなら忘れにくそう!

- 胸部誘導は貼った場所から直接心臓を観察するイメージ

- V1〜V4 → 前壁グループ

- V5・V6 → 側壁グループ

- V1は少し右室寄りでaVRとも関わりがあるが、まずは「V1〜V4=前壁」でOK

今回のまとめ

じゃあ、今回の内容を整理してみよう!

1)12誘導心電図は3つの方法で心臓を観察している

① 四肢誘導(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

・両手足の電極から心臓を観察

・モニター心電図で使われるのは Ⅱ誘導

・理由は、心臓の電気の流れを正面からキャッチできるから。波形がハッキリ見えて、観察しやすい。

② 単極肢誘導(aVR・aVL・aVF)

・R=右、L=左、F=足の方向を表す

・特にaVRは電気の流れと逆向き → P波・QRS波・T波がすべて下向きになる

③ 胸部誘導(V1〜V6)

・シールを貼った位置から直接心臓をのぞくイメージ

・V1〜V4=前壁、V5・V6=側壁

2)グループ分けの意味

①12誘導は「どの方向から心臓を見ているか」で整理されている。

②ST変化を見つけたときは「同じグループでも変化があるか」を確認すると精度が上がる。

ふぅ〜、これで12誘導の仕組みがずいぶんクリアになった気がするよ!

ここまでで12誘導心電図の基礎学習はひと通り完了だね。

でもね、一度聞いただけで全部覚えるのは難しいし、忘れてしまうのは当たり前。

大事なのは、これから何度も復習して、少しずつ体に染み込ませていくことなんだ。

復習するほどに、12誘導が少しずつ自分のものになっていくんだよ。

おつかれさまでした〜!

今回は「12誘導が心臓を映す仕組み」を学びました。

心臓をいろんな角度からのぞくイメージ、少しずつつかめてきましたか?

焦らず、ゆっくり積み重ねていけば、きっと読めるようになりますよ。

こんにちは!

看護師歴12年目、現役循環器ナースのどんどんです。

このブログでは、心電図が苦手な看護師さん向けに、心電図の参考書を読む前の参考書をコンセプトに1記事5分程度で読めるように、やさしく・わかりやすく解説しています!

さて、今回は「12誘導心電図が心臓を映す仕組み」

をテーマに解説していきます!