一目でわかる!ペースメーカー波形をざっくり解説

ポイント① ペースメーカー波形の最大の特徴「スパイク」

- スパイクが出たら、ペースメーカーが動いた合図!

- スパイクの位置を見ることで、どの部位(心房・心室)を刺激しているかがわかる。

ポイント② スパイクの位置でわかる!ペースメーカー波形の3タイプ

パターン① P波の前

- 心房を刺激するパターン

- P波・QRS波・T波は普通の形

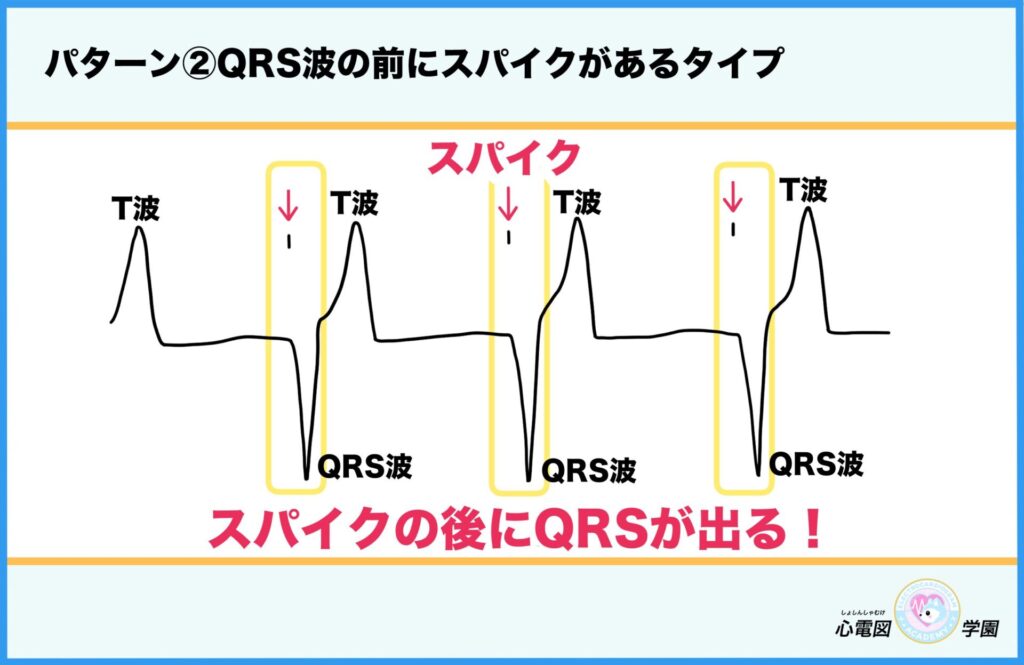

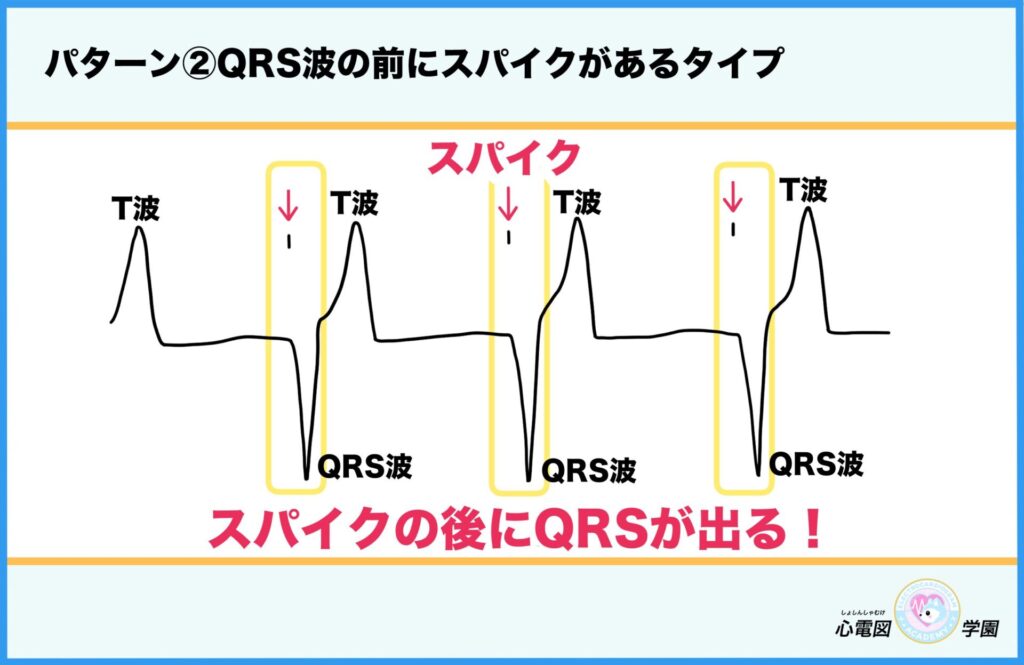

パターン②QRS波の前

- 心室を刺激するパターン

- QRS波は太くて下向きが多い(上向きのこともある)

パターン③P波とQRS波の前

- 心房と心室の両方を刺激するパターン

- P波は普通に出て、QRS波は太くて下向きが多い(上向きのこともある)。

こんにちは!

看護師歴12年目、現役循環器ナースのどんどんだよ。

このブログでは、心電図が苦手な看護師さん向けに、現場で役立つ心電図の見かたを中心に、

「これって正常?」「どこを見ればいいの?」という疑問を、わかりやすく、ていねいに解説していくよ。

さて今回は、「ペースメーカー波形」について、一緒に整理してみよう!

この記事では、市田聡先生の本『ハート先生の心電図レクチャー基礎編』を参考にして進めていくよ。

目次

- 一目でわかる!ペースメーカー波形をざっくり解説

- 徐脈になっていないかチェック!

- スパイクを見つけよう!

- ペースメーカー波形の3パターン

- ペースメーカーの設定モード

- 設定モードと数値の意味

- DDDモードの“上限設定”って何?

- 今回のまとめ

うぅ〜、もう無理〜! ペースメーカーが入ってる患者さんの心電図、何が大事なのか全然わかんないよ〜!

ペースメーカー波形って、最初は“どこを見ればいいの?”って思っちゃうよね。

ほんとに!? どこを見ればいいのか、ちゃんと教えて〜!

もちろん! 今日は“ペースメーカー波形の見かた”を、基本から一緒に見ていこうか。

大事なのは、①徐脈になっていないか、②スパイクの位置、③波形のパターン、この3つなんだ。

徐脈になっていないかチェック!

まず最初に大事なのは、“脈が遅くなっていないか”を確認することだよ。

ペースメーカーには“この回数より遅くならないように保つ”っていう設定(下限設定)があるんだ。

へぇ〜、たとえばどれくらいに設定されてるの?

多くの場合は60回/分が下限設定なんだ。

だから、ペースメーカーが正常に動いていれば、脈拍が60を下回ることはほとんどないよ(1〜2回くらいのズレはOK)。

でももし、10回とか大きくズレて、50回/分とかに下がっていたら要注意!

ペースメーカーがうまく作動していない可能性があるんだ。

なるほど……! モニターで脈拍を見て、設定値よりも下回ってたら“あれ?”って思った方がいいんだね。

そうそう!

とにかく、波形の形がまだよくわからなくても、設定値を下回っていないかをチェックするだけでも立派な観察なんだ。

それだけで、異常を早く見つけられることがあるからね。

- ペースメーカー波形でまず確認すべきは脈拍数!

- 設定値を下回っていないかをチェック。

- 波形が読めなくても、脈拍が設定より遅い=要注意サイン。

- 異常を早く見つけるために、まずはこの一点を意識しよう!

スパイクを見つけよう!

じゃあ次は、ペースメーカー波形について見ていこうか!

うぅ〜、ちゃんと見分けられるか不安だな〜…

大丈夫! 一緒にゆっくりやっていこう。

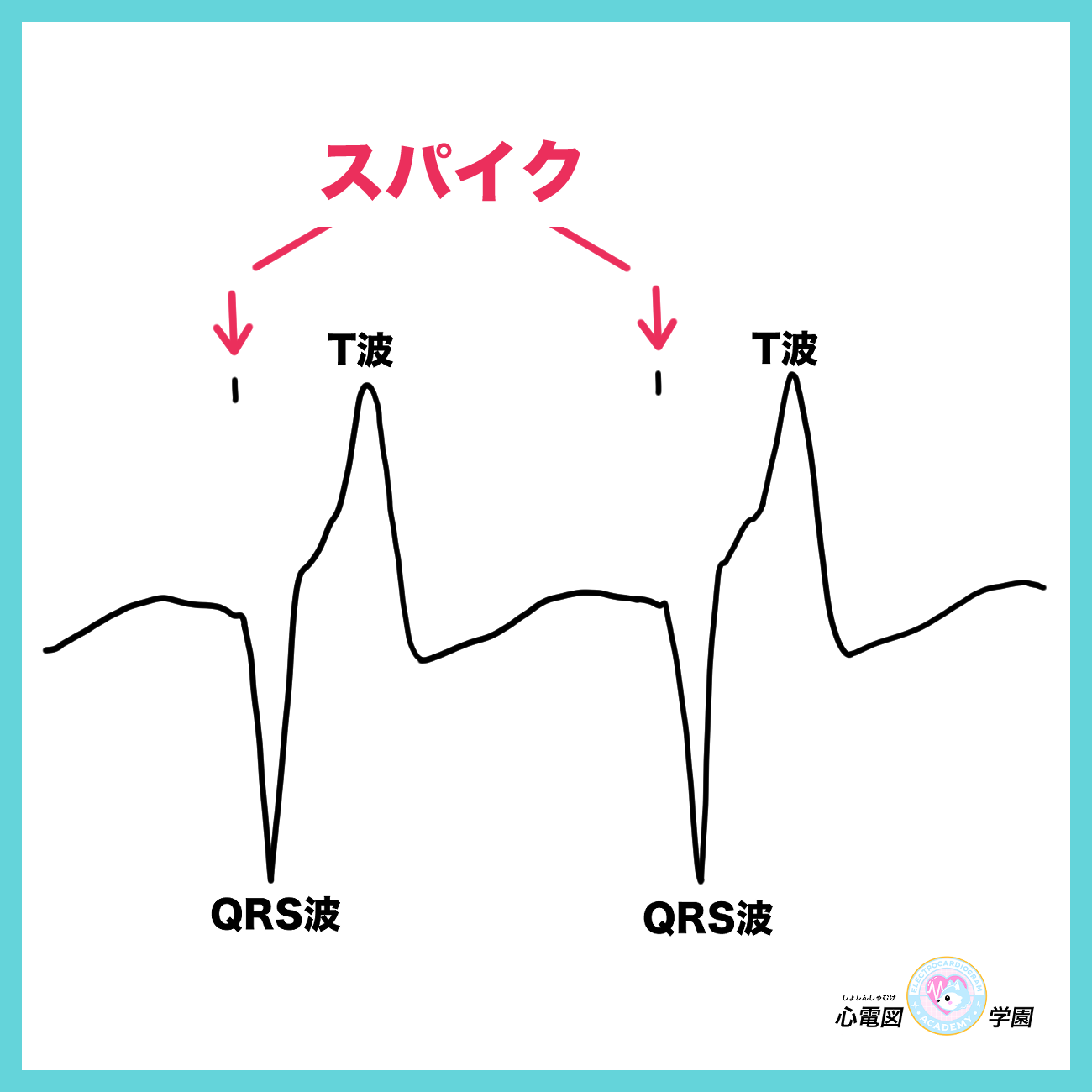

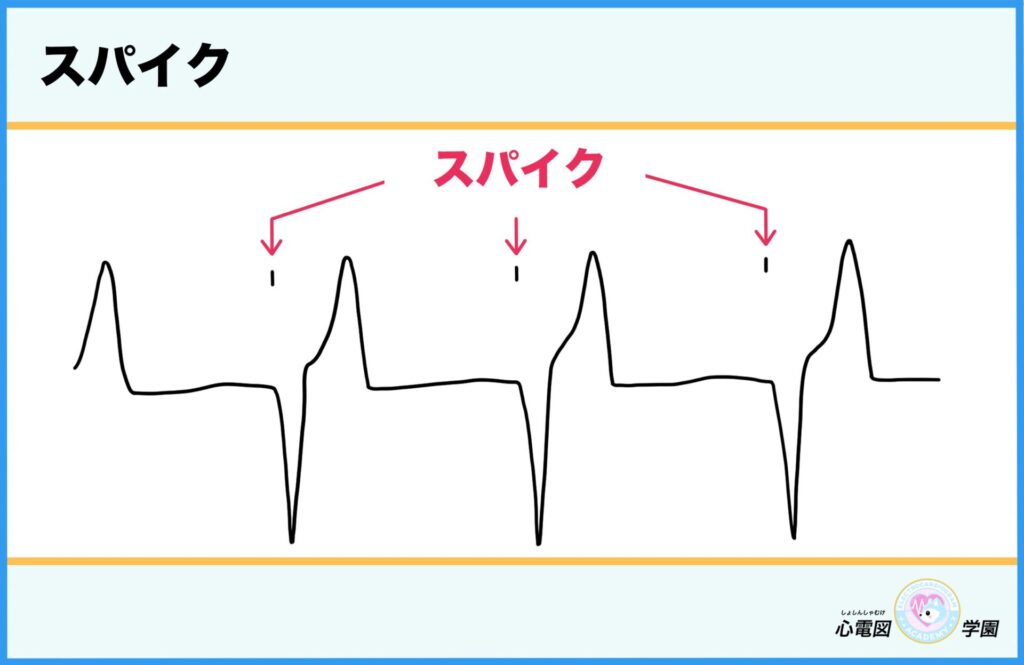

まずね、ペースメーカー波形には“スパイク”っていう、細くてピッと立った線があるのが特徴なんだ。

スパイクって何?

スパイクっていうのはね、ペースメーカーが心臓に『動け!』って電気の命令を出した瞬間に出るサインなんだ。

そのとき、心電図上に細くて鋭い線がピッと立つんだよ。

へぇ〜! じゃあ、その線が出てたら『今ペースメーカーが動いた』ってことなんだね。

そうそう!

モニターだと見えにくいこともあるけど、紙に印刷して見るとP波やQRS波の手前に細い線が見えることが多いよ。

このスパイクの“出る位置”を見ることで、どの部分を刺激しているのかがわかるんだ。

なるほど〜! スパイクの位置で、ペースメーカーがどこを助けてるのかがわかるんだね!

- スパイクとは、ペースメーカーが心臓に電気で「動け!」と命令を出した瞬間のサイン。

- 心電図上では、P波やQRS波の前にピッと立つ細い線として現れる。

- スパイクの出る位置によって、心房・心室・両方のどこを刺激しているかがわかる。

- モニターで見えづらいときは、紙に印刷して確認するのがコツ!

ペースメーカー波形の3パターン

じゃあ次は、そのスパイクの位置によって変わる“3つのパターン”を見ていこうか!

3つもあるの!? ちゃんと見分けられるかな〜…

大丈夫、ひとつずつ見ていこう!

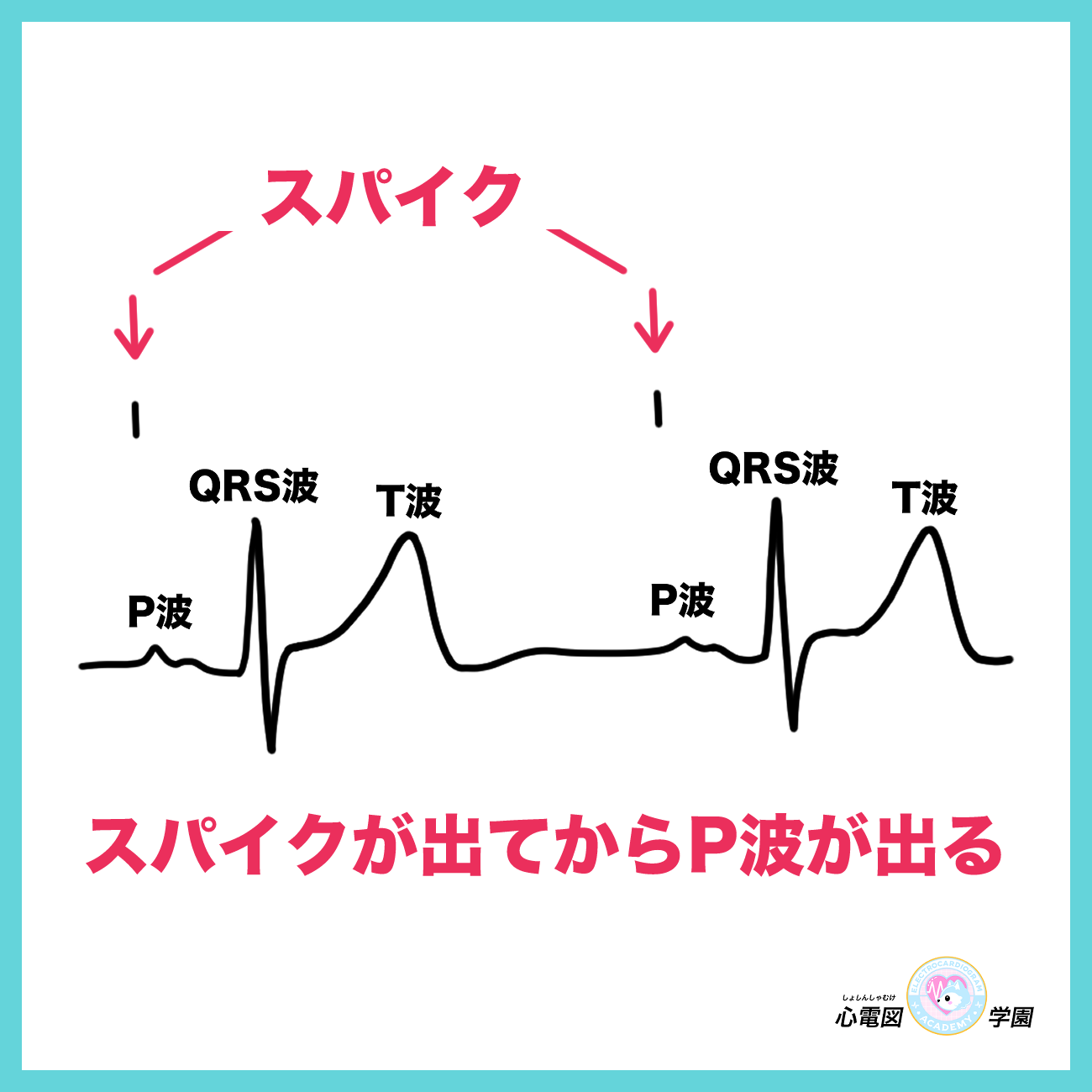

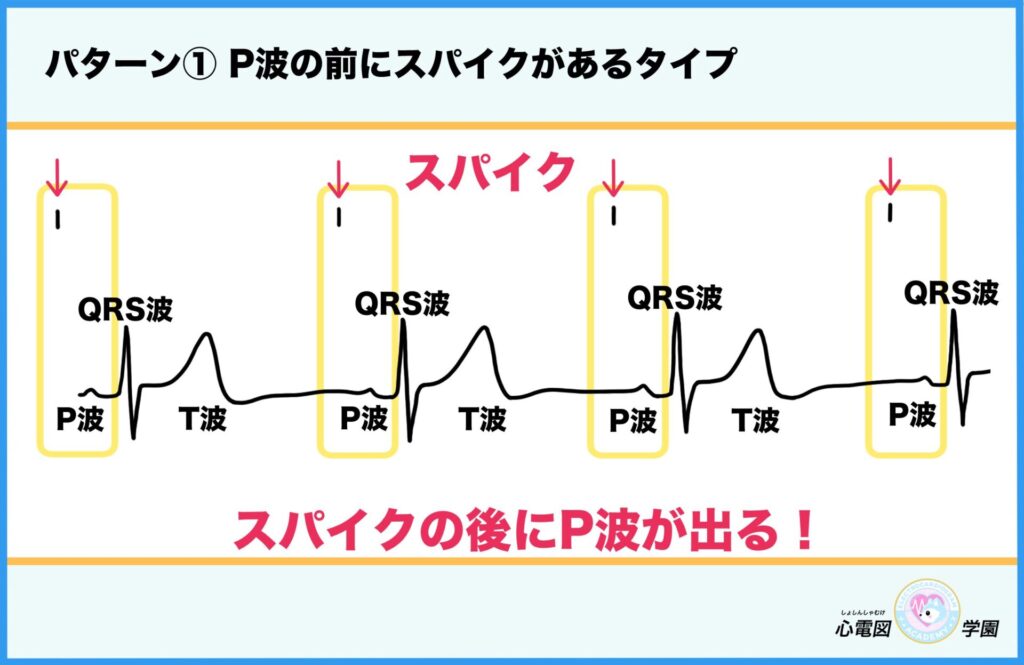

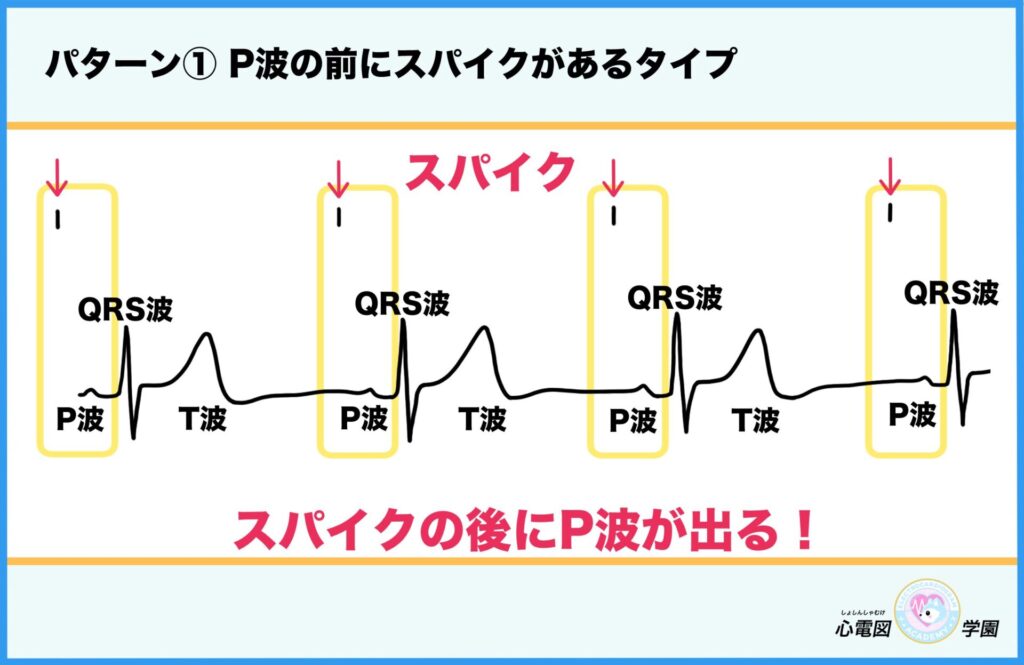

パターン①P波の前にスパイクがあるタイプ

これは“心房を刺激しているパターン”だよ。

ペースメーカーが心房に『動け!』って命令を出してるんだ。

なるほど、心房をサポートしてるんだね!

そう。この場合、P波・QRS波・T波は普通の形なのが特徴だよ。

心房だけを助けてるから、全体の波形は自然に見えるんだ。

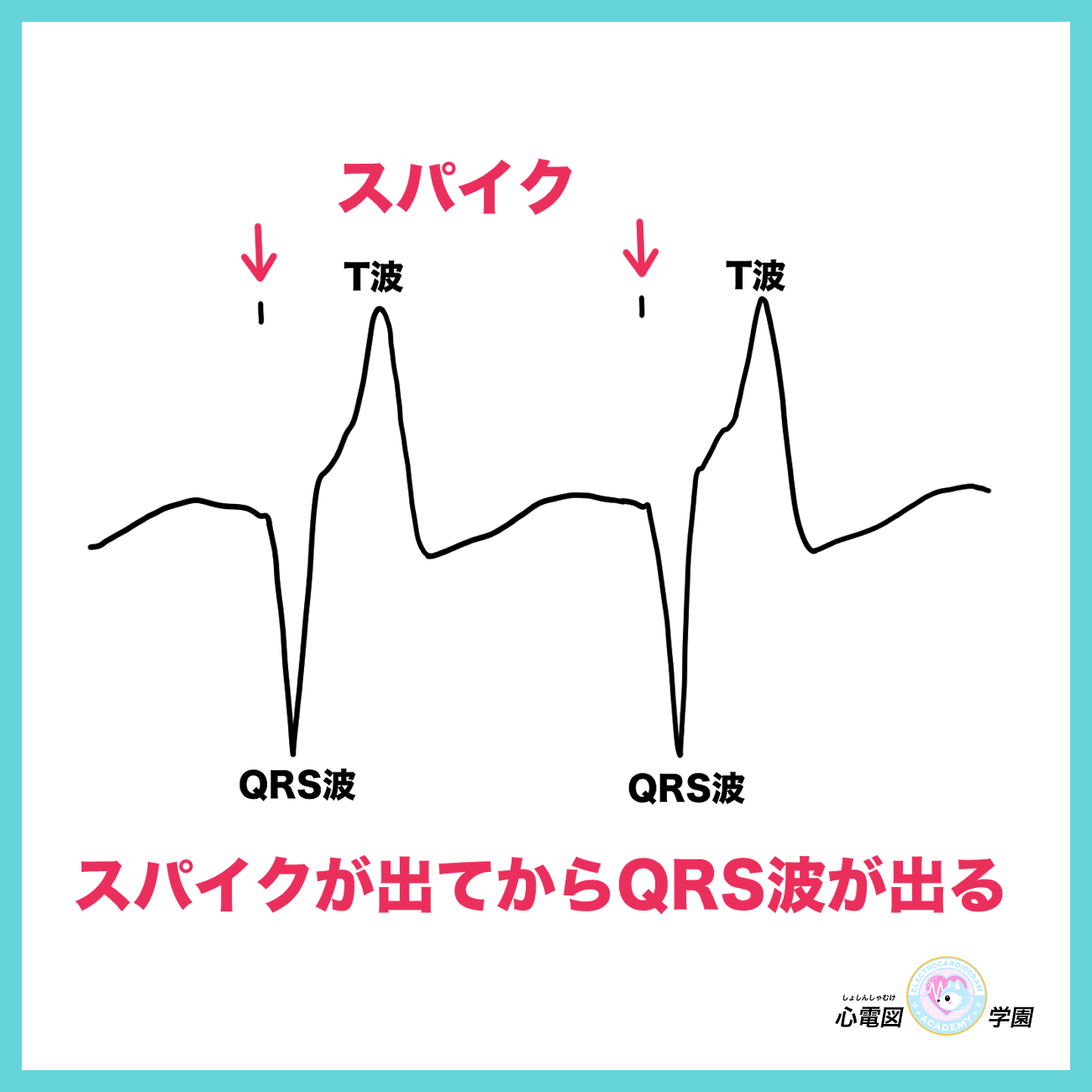

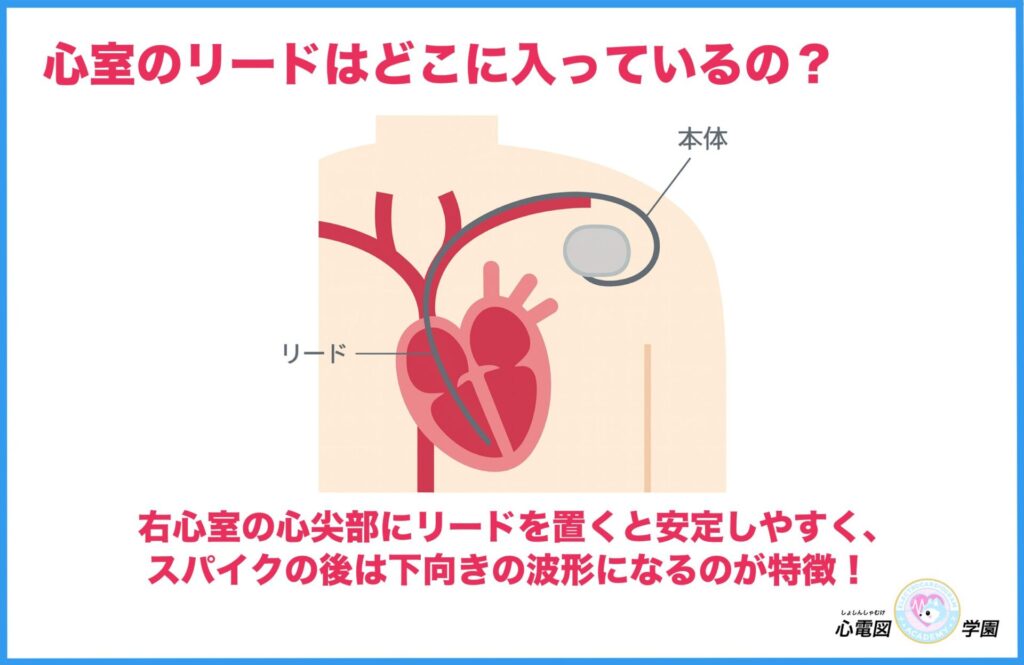

パターン②QRS波の前にスパイクがあるタイプ

次は“心室を刺激しているパターン”!

QRS波の前にスパイクが立つのがポイントだね。

おおっ、確かにスパイクの位置が違う!

そうなんだ。このときのQRS波は太くてどっしりしていて、下向きになることが多いよ。

でも上向きになることもあって、これはペースメーカーのリード(電極)が心臓のどこに入ってるかで変わるんだ。

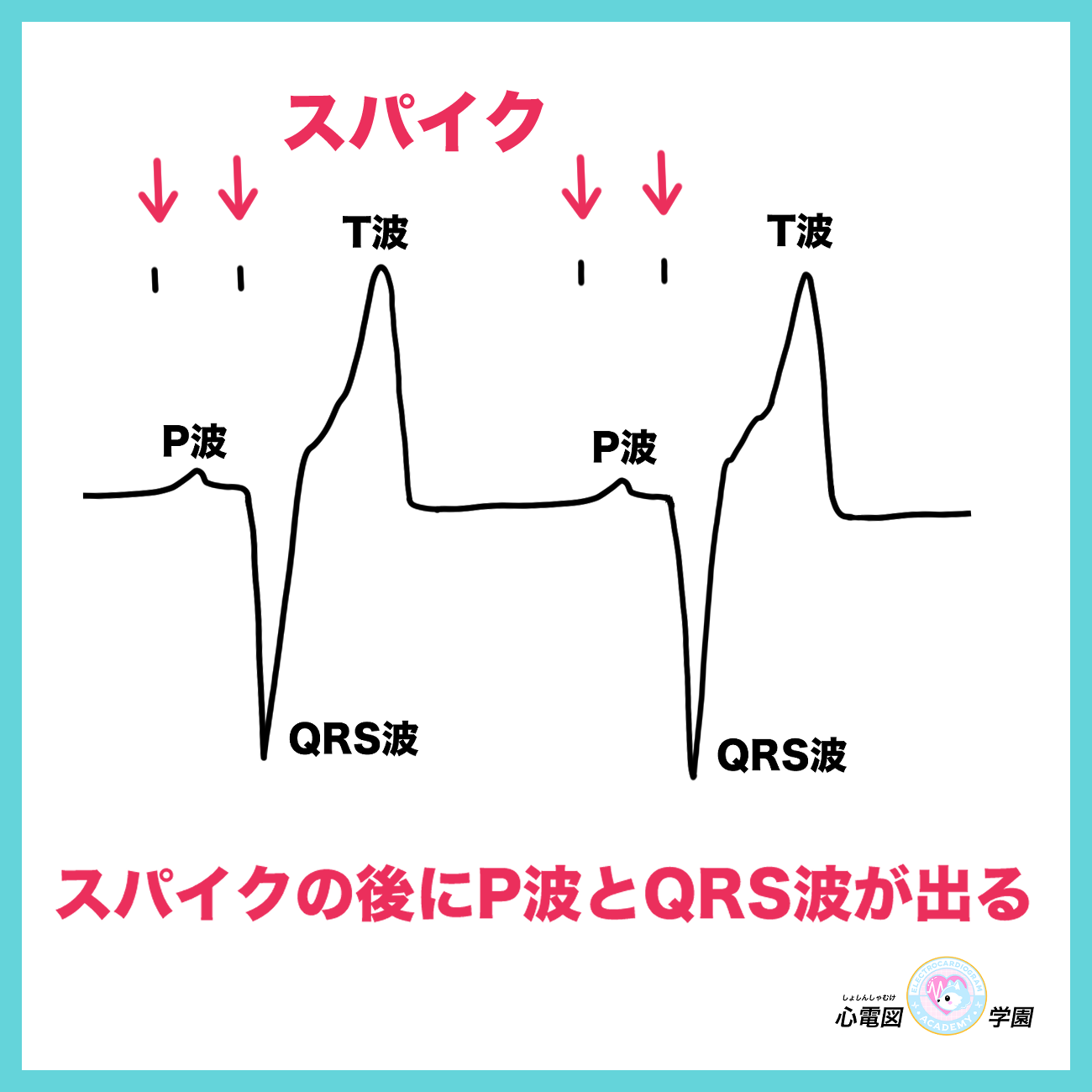

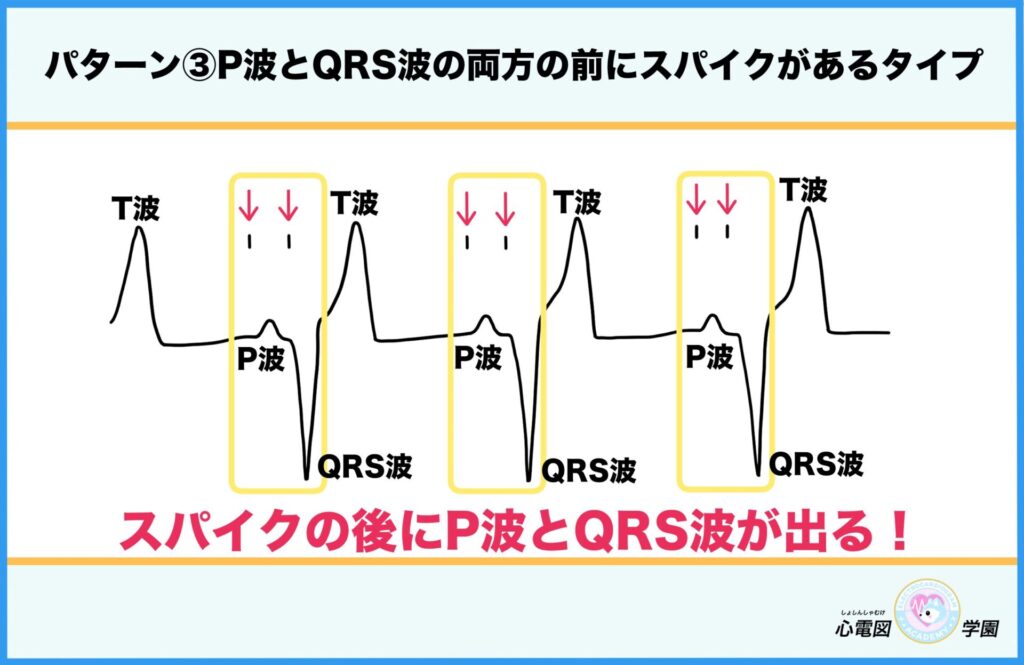

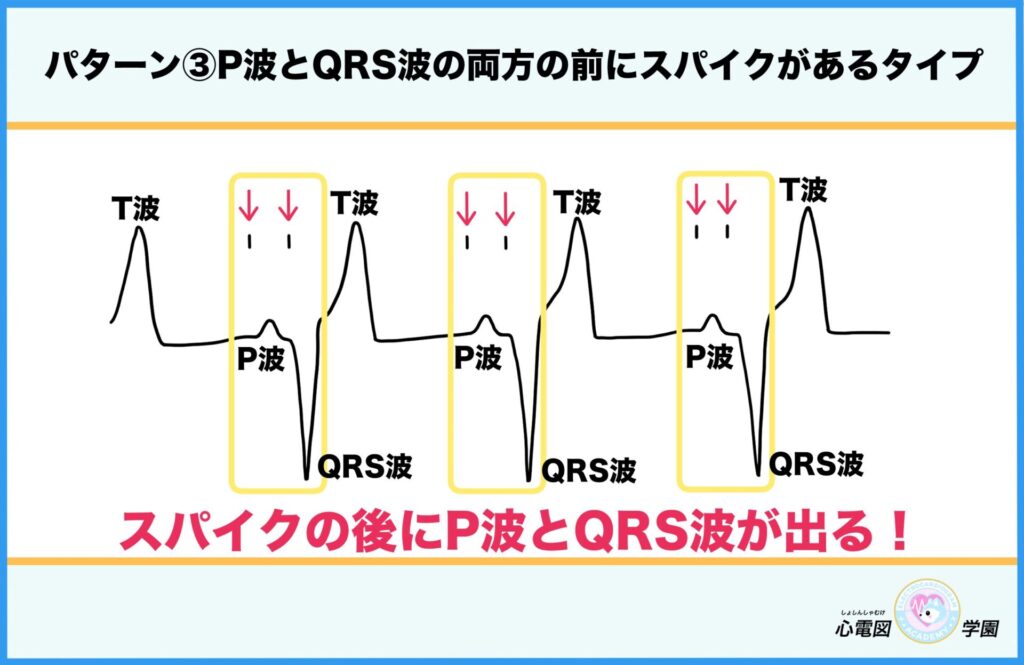

パターン③P波とQRS波の両方の前にスパイクがあるタイプ

最後は“心房と心室の両方をサポートしているパターン”だよ。

P波の前とQRS波の前、両方にスパイクが出ているのが特徴なんだ。

わぁ〜、ほんとだ! 2本もスパイクがある!

うん。P波は普通に出るけど、QRS波は太くてどっしりしていて、下向きのことが多い。

上向きになることもあるけど、これもリードの位置によって変わるんだよ。

- P波の前にスパイクがあるタイプ

→ 心房を刺激しているパターン。

P波・QRS波・T波は普通の形に近い。

“心房だけサポート”タイプ。 - QRS波の前にスパイクがあるタイプ

→ 心室を刺激しているパターン。

QRS波は太くてどっしりしていて、下向きが多い(上向きのこともある)。

リード(電極)の位置で波形の向きが変わるよ。 - P波とQRS波の両方の前にスパイクがあるタイプ

→ 心房と心室の両方をサポートするパターン。

P波は普通に出て、QRS波は太くてどっしりしていて、下向きが多い(上向きのこともある)。

リード(電極)の位置によって波形の向きが変わるんだ。

ペースメーカーの設定モード

じゃあ次は、ペースメーカーの設定モードを見ていこうか!

設定モード? なんだか難しそう〜…

大丈夫! よく使われるのは VVI と DDD の2種類だけだよ。

それぞれ、どんな風に働いてるのか見てみよう!

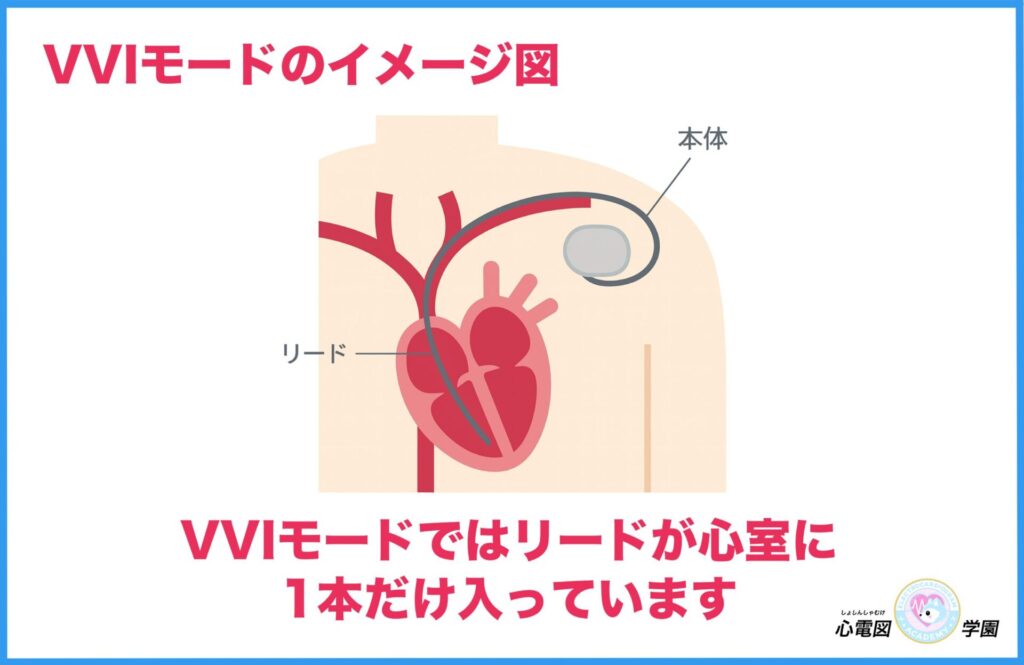

VVIモード(心室だけを刺激)

VVIは、心室だけを刺激するモードなんだ。

洞結節(心臓の司令塔)からの信号が心室に届かないとき、

ペースメーカーが代わりに“動け!”と命令を出して、脈を保ってくれるんだよ。

じゃあ、このモードのときの波形はどんな感じなの?

このときは、**パターン②のQRS波の前にスパイクが出るタイプ(心室刺激型)**が見られるんだ。

QRS波は太くて、下向きの形をしていることが多いよ。

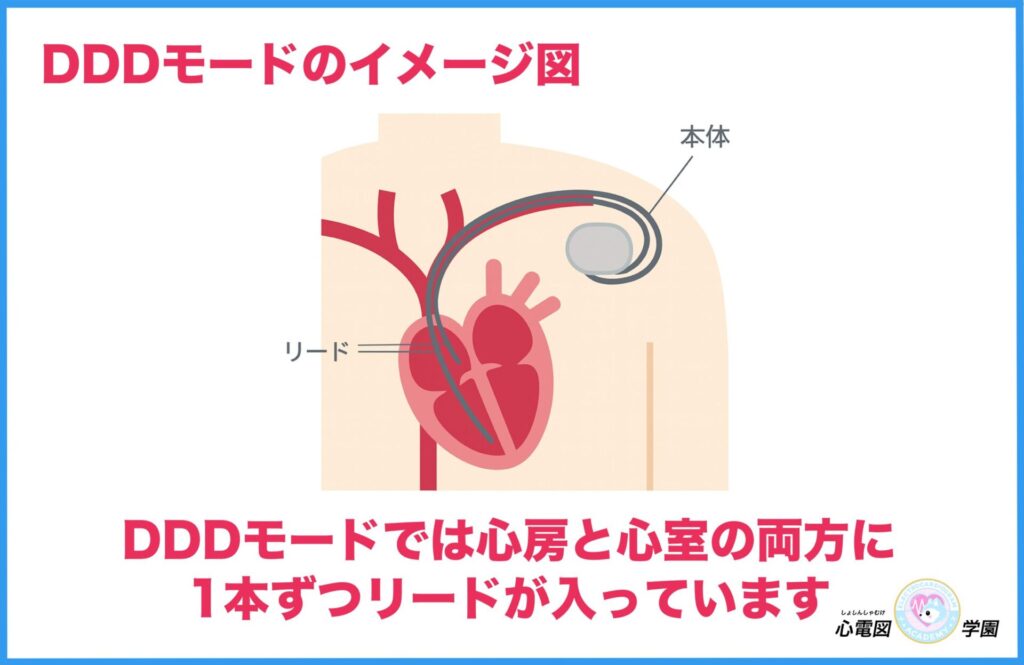

DDDモード(心房と心室をサポート)

次は DDD モード。これは心房と心室の両方を刺激できるモードなんだ。

洞結節が止まってしまったときには、ペースメーカーが心房に信号を出して P波を作る んだよ。

へぇ〜! じゃあ、そのときの波形はどうなるの?

その場合は、**パターン①のP波の前にスパイクが出るタイプ(心房刺激型)**になるんだ。

そして、もし心房から心室への信号が途中で途切れちゃった場合は、

ペースメーカーが心室にも電気を送るから、**パターン③のP波とQRS波の両方の前にスパイクが出るタイプ(心房・心室刺激型)**になるんだ。

なるほど! 状況によって、助ける場所を変えてくれるんだね!

そうなんだ。

DDDモードは、まるで心臓のリズムをトータルで管理してくれているようなイメージなんだよ。

- VVIモード

洞結節からの命令が心室に届かないとき、心室を直接刺激して脈を保つ。

→ パターン②:QRS波の前にスパイク(心室刺激型) - DDDモード

心房と心室を両方サポートするモード。

→ 洞結節が止まったとき:パターン①(P波の前にスパイク)

→ 心房から心室に伝わらないとき:パターン③(P波とQRS波の前にスパイク)

設定モードと数値の意味

次は、設定モードのあとに出てくる数字について説明するね。

この数字でいちばん大事なのは、“脈拍の下限”の設定なんだ。

脈拍の下限って、つまり“これより遅くならないようにしてる”ってこと?

その通り!

ペースメーカーは“脈が設定より遅くならないように”心臓をサポートしてくれてるんだ。

じゃあ、モードごとに見ていこうか!

VVIモード

- 心室だけを刺激して、脈が一定より遅くならないように保つ設定。

- VVI60 → 「脈が60回/分を下回らないように」ペースメーカーがサポート。

- VVI50 → 「50回/分を下回らないように」働く。

DDDモード

- 心房と心室のリズムを連携させながら、脈拍が下がりすぎないように調整する設定。

- DDD60–120 → 「脈が60回/分を下回らないように保ちながら」、心房と心室の動きをバランスよくサポート。

- DDD50–130 → 「50回/分を下回らないように」働く。

- この“下限の数字”が、ペースメーカーが助けてくれる基準になる。

なるほど〜! この数字が“脈がこれより遅くならないようにする”ための目安なんだね!

そうそう! ペースメーカーはこの“下限値”を基準にして、心臓の動きを見守ってくれてるんだ。

だから、ペースメーカーが挿入されている患者さんを受け持つときには、モードと下限値を確認しておくことがとても重要なんだよ。

- VVIモード

・VVI60 → 脈が60回/分を下回らないようにサポート

・VVI50 → 脈が50回/分を下回らないようにサポート - DDDモード

・DDD60–120 → 脈が60回/分を下回らないようにサポート

・DDD50–130 → 脈が50回/分を下回らないようにサポート

- ペースメーカーの「設定モード」と「下限値」は観察の基本。

- 脈拍が下限値を下回っていないかを必ずチェック。

- まずは“設定値を知ること”が、安全な観察の第一歩!

DDDモードの“上限設定”って何?

ねぇサイナスくん、DDD60–120の“120”って何を意味してるの?

脈拍が120を超えないってこと?

いい質問だね! 実は“脈拍が120を超えない”という意味ではないんだ。

この“120”は、“心房から心室へ伝える信号の上限”を表してるんだよ。

信号の上限? どういうこと?

たとえば、心房が何らかの原因で速く動いて、

120回/分を超える頻拍状態になったとするよね。

DDDモードでは、心房の動きに合わせて心室も連携して動くんだけど……

もし心房がすごく速く動いて、1分間に300回も信号を出してたらどうなると思う?(心房細動のときみたいにね)

えっ、300回!? それ全部に反応したら……心室も300回動いちゃうの!?

その通り。命に関わるほどの頻脈になっちゃうんだ。

でも、この“上限設定”があるおかげで、上限である120回を超えるような心房の速い信号には、

心室が反応しないようにブレーキをかけてくれるんだ。

じゃあ、120を超えたらどうなるの?

120までは追いかけるけど、それを超えると心室は“落ち着いて”動くようにするんだ。

つまり、120を超える信号にはついていかず、

心房との連携をやめて**下限のレート(例:60回/分)**に徐々に戻っていくんだよ。

これで、心室が過剰に動きすぎないように守ってくれるんだ。

なるほど〜! 上限って、ブレーキみたいな役割なんだね!

でもさ、もし患者さんに“DDDの上限120って何ですか?”って聞かれたら、

この説明をそのまま話しても難しいよね……どう答えたらいいの?

うん、確かに専門的すぎるかもね。

そんなときは、シンプルにこう伝えるといいよ。

『ペースメーカーは、心臓が速くなりすぎないようにブレーキをかけて、

安全な範囲でリズムを保つように設定されています。

“120”というのは、その上限の目安なんですよ』

こう説明すれば、患者さんも“ああ、安全のためなんだな”って安心できるよ。

なるほど! 専門用語を使わずに“安全のブレーキ”って伝えるのがポイントなんだね!

- DDDモードの“上限値”は、心室が速くなりすぎないようにするための安全ブレーキ。

- たとえば DDD60–120 の「120」は、心房の信号を120回/分まで追いかける上限。

- 120を超えると心室は追従せず、**下限レート(例:60回/分)**へと徐々に戻る。

- 患者さんへの説明では、

→「心臓が速くなりすぎないようにブレーキをかけて、安全に保つ設定です」

と伝えると分かりやすい。

今回のまとめ

今回の内容をまとめるね。

① 徐脈になっていないかチェック!

- まず確認すべきは“脈拍”。

- 設定値(下限レート)を下回っていないかを必ずチェックしよう。

- 波形がまだ読めなくても、このポイントを押さえるだけで異常の早期発見につながる!

② スパイクを見つけよう!

- ペースメーカー波形には、ペースメーカーが電気刺激を出した瞬間に現れる“ピッ”と立ったスパイクがある。

- このスパイクの位置を見るのが、波形を理解する第一歩。

③ ペースメーカー波形の3パターン

- スパイクの位置で刺激部位がわかる!

- P波の前 → 心房刺激(パターン①)

- QRS波の前 → 心室刺激(パターン②)

- P波・QRS波の前 → 心房・心室の両方を刺激(パターン③)

④ ペースメーカーの設定モード

👉 よく使われるのは VVI と DDD の2種類。

- VVI:心室だけをサポート

- DDD:心房と心室を連携してサポート

⑤ 設定モードと数値の意味

- 数字は“脈拍の下限(+上限)”を表している。

- 例)VVI60 → 脈が60回/分を下回らないようにサポート

- 例)DDD60–120 → 60回/分を下回らないようにサポート

⑥ DDDモードの上限設定とは?

- DDD60-120の“120”のような上限は、心房の信号が速くなりすぎたときに、心室まで連動しないようにブレーキをかける安全装置

- 上限値を超えると、心室は落ち着いて下限のレートへ戻るように働く。

ふぅ〜、ようやくペースメーカーの基本がわかってきた気がする!

うんうん! ここまで理解できたらもう立派だよ。

でも、ペースメーカーにも“うまく働かなくなること”があるんだ。

えっ!? ペースメーカーが働かなくなるってどういうこと!?

次はその“ペースメーカー不全”について勉強していこう。

波形を見れば、そのサインに気づけるようになるよ。

了解っ! 次もよろしくね、サイナスくん!

ペースメーカーの波形って最初は難しく見えるけど、

“脈拍”“スパイク”“設定値”の3つを意識するだけで

グッと理解しやすくなるんだ。

まずは焦らず、基本の観察から始めていこうね!

ペースメーカー波形って聞くだけで、

「なんだか難しそう…」って思うよね。

でも大丈夫! まずは波形の特徴を一緒に見てみよう!