この記事では、杉山裕章先生の本『心電図のみかた、考え方』を参考にして進めていくよ。

目次

ねえ、サイナスくん。ST変化が高いとか低いとかって、いったい何と比べて言ってるの?

いいところに気づいたね。実は、それを判断するときに使うのが“電位の基準線”なんだ

電位の基準線……?なんだか難しそう……

大丈夫。わかりやすく説明していくから安心してね

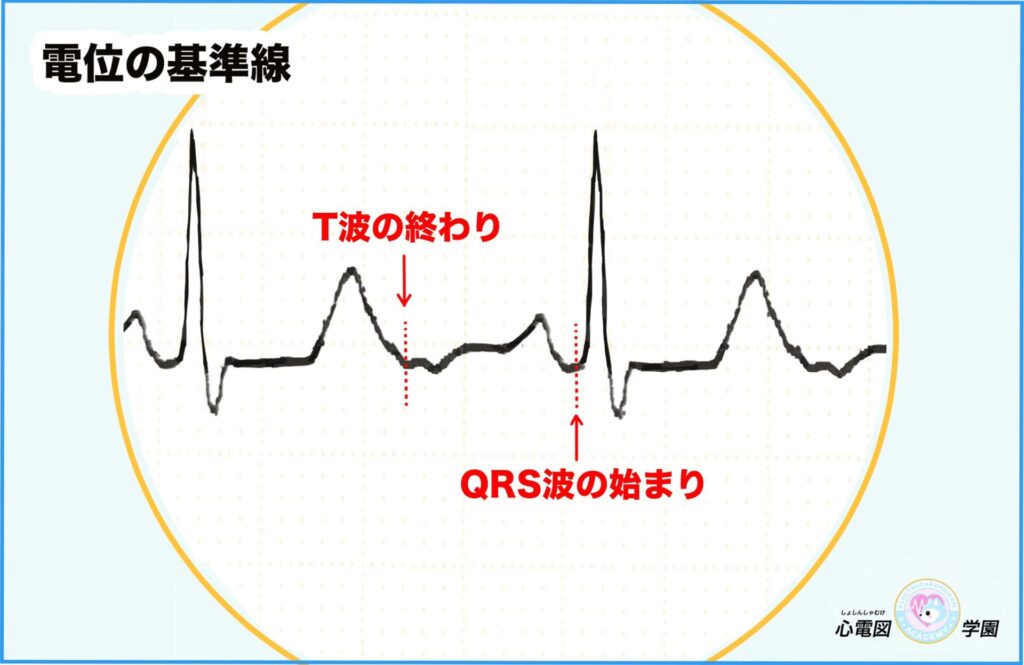

1)基準の2点を探そう

電位の基準線って、どうやって決めるの?

まずは“T波の終わり”と“QRS波の始まり”を探すんだ

T波の終わりとQRS波の始まり……?

うん。T波の終わりは心室が休んで落ち着く最後のところ。QRS波の始まりは心室が動き始める最初のところだよ。この2点が基準線を作るカギになるんだ

なるほど、2つの点を見つけるんだね!

2)2点を結んでラインにしよう

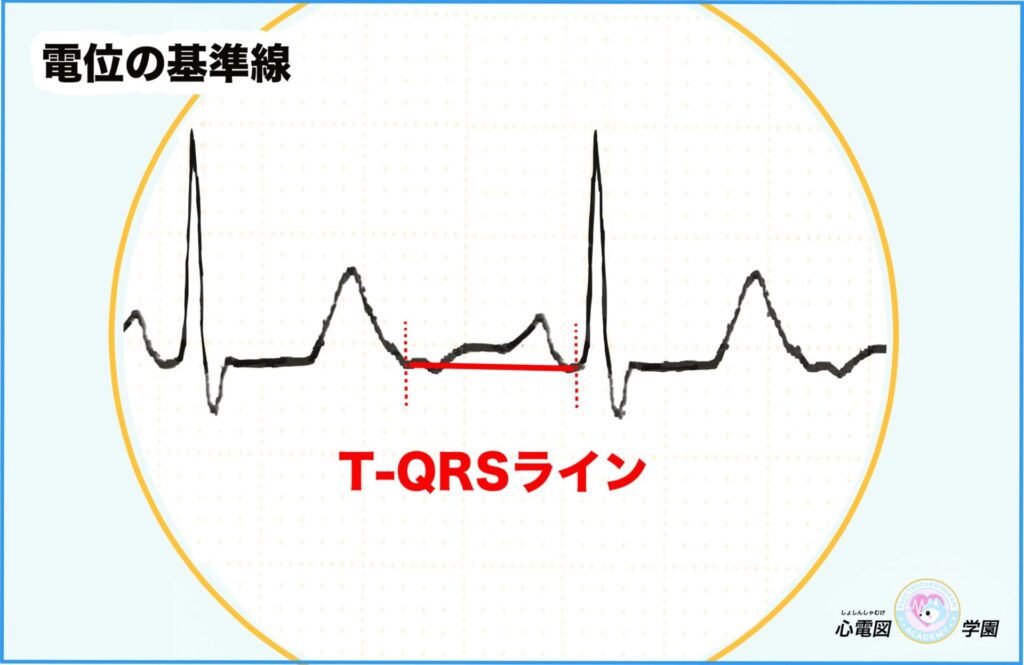

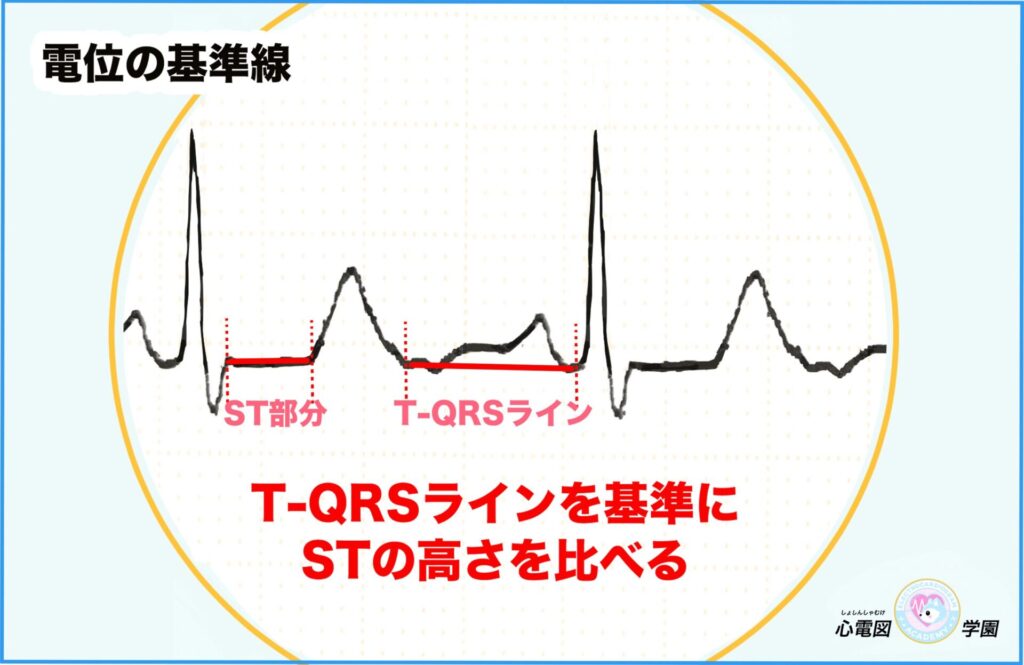

“T波の終わり”と“QRS波の始まり”を結んだ線を“T-QRSライン”って呼ぶんだ。この線が、ST変化を比べるときの基準線になるんだよ

へぇ〜!この線が基準線になるんだね

3)どうしてラインが基準なの?

でも、なんでこの線が基準になるの?

いい質問!この線は基本的に平坦だから、“ゼロ点”としてST変化を比べるのにぴったりなんだ

なるほど〜!だからSTが高いか低いかは、このT-QRSラインと比べればいいんだね

4)判断に迷ったらJ点!

サイナスくん、もしST部分がよく分からないときはどうすればいいの?

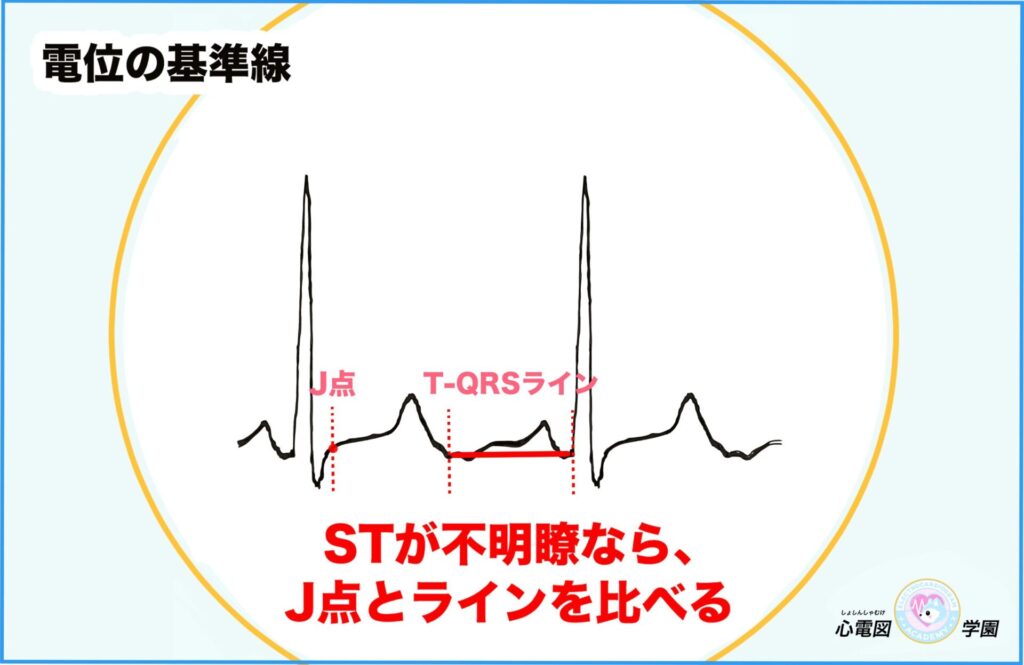

そんなときに頼りになるのが“J点”だよ

あ、S波の“鋭い波”から“なだらかなカーブ”へ移る境目のところだね!

そうそう。そのJ点を目印にして、T-QRSラインと比べて高いのか低いのかを見れば、ST変化を判断できるんだ

なるほど〜!迷ったらJ点を探せばいいんだね

5)1mmまではセーフ!

でもサイナスくん、STって少しでも上がったり下がったりしてたら、全部異常なの?

実はね、STの上昇も低下も**1mm以内なら“許容範囲”とされるんだ

えっ、1mmまでは大丈夫なんだ!

うん。正常な人でも呼吸や体位、電極の貼り方でちょっとした上下はあるからね。だから1mmまでは“生理的な変化”として問題ないことが多いんだ

なるほど〜。じゃあ本当に注意すべきなのは、1mmを超えてるかどうかなんだね

その通り!ST変化を読むときは、“1mmを超えてるかどうか”**が大事なポイントになるよ

6)今回のまとめ

じゃあ、今回学んだことをまとめるね

- ST部分の基準は「T波の終わり」と「QRS波の始まり」を結んだ T-QRSライン。

- この線は平坦なので、**ST変化を比べる“ゼロ点”**として最適。

- ST部分が分かりにくいときは、J点を目印にする。

- J点とT-QRSラインを比べることで、STが上がっているのか下がっているのかを判断できる。

- STの上昇や低下は1mm以内なら許容範囲とされる。

ふぅ〜、だいぶ分かってきた気がする!でも……STが高いときって、心臓では何が起きてるの?

じゃあ次は、”STが高いとどうなるのか”を、一緒に見ていこうか

ST変化を判定するカギは“J点”と“T-QRSライン”。この2つを知っておくだけで、ST変化の見かたはグッと分かりやすくなるよ。次回は、STが高いときに心臓で何が起きているのかを、一緒に見ていこうね!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a036b04.0641406d.4a036b05.2055130c/?me_id=1251035&item_id=12164263&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F5376000%2F5374922.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bcdee75.9e2ad653.4bcdee76.d26664be/?me_id=1273418&item_id=15032049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaboo%2Fcabinet%2Fbooks111%2F9784938936778.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2cb3dd.e384fccb.4a2cb3de.de930c3c/?me_id=1213310&item_id=18683066&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3061%2F9784816363061.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b159abf.b6816105.4b159ac0.feae90d7/?me_id=1276609&item_id=12102977&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00889%2Fbk4784947302.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a036b04.0641406d.4a036b05.2055130c/?me_id=1251035&item_id=12465392&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F5718000%2F5717003.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

こんにちは!

看護師歴12年目、現役循環器ナースのどんどんです。

このブログでは、心電図が苦手な看護師さん向けに、心電図の参考書を読む前の参考書をコンセプトに1記事5分程度で読めるように、やさしく・わかりやすく解説しています!

今回は、”ST変化を計測するための基準線”についてお話ししていきます。

「STが高い?低い?って、いったい何と比べているの?」と思ったことはありませんか?

その答えになるのが、今日のテーマである“電位の基準線”です。