心電図って、細かく読もうとするとすごく難しいですよね。

でも実際の現場では、

- これは危険な波形?

- 報告した方がいいのかな?

そんなふうに、ざっくりと「これは大丈夫そう」「これはヤバそう」と、

大まかに分類できる力のほうが役立つ場面も多いと思いませんか?

この記事では、**現場で7番目に多く見られる不整脈「心房粗動(AFL)」**について、

波形の特徴から、見つけたときの対応方法までをやさしく解説していきます!

目次

心房粗動(AFL)とは?

心房粗動とは、心臓の司令塔である“洞結節”とは関係なく、

心房自身が毎分約300回もの速さで規則正しく動いてしまう不整脈です。

速すぎるせいで、心房はうまく収縮できなくなり、

結果的に心臓全体のポンプ機能が弱くなってしまいます。

この“心房がうまく働けなくなる”って特徴、実は私(心房細動)と同じなのよね〜!

心房粗動の呼び方は?

心房粗動は英語で「atrial flutter」と書き、現場では「フラッター」と呼ばれることが多いです。

フラッター(flutter)」という言葉は、英語で「羽ばたき」「ひらひらと動く」などの意味があります。

心房粗動に現れる波形が、羽ばたいているように見えることから、こう呼ばれるようになったとされているんです。

心房粗動(AFL)の3つの特徴

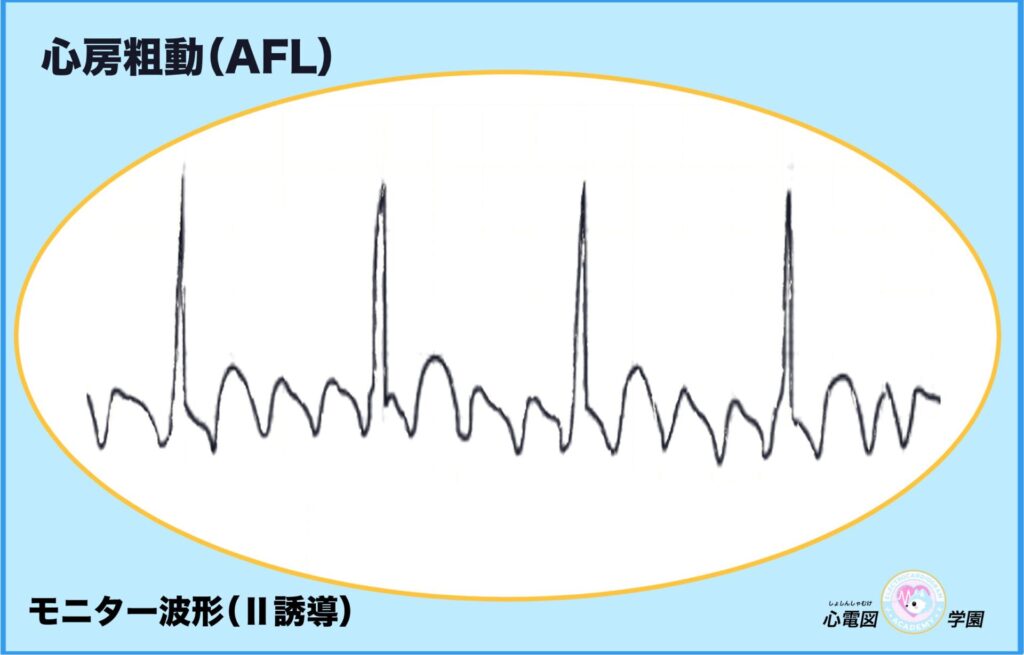

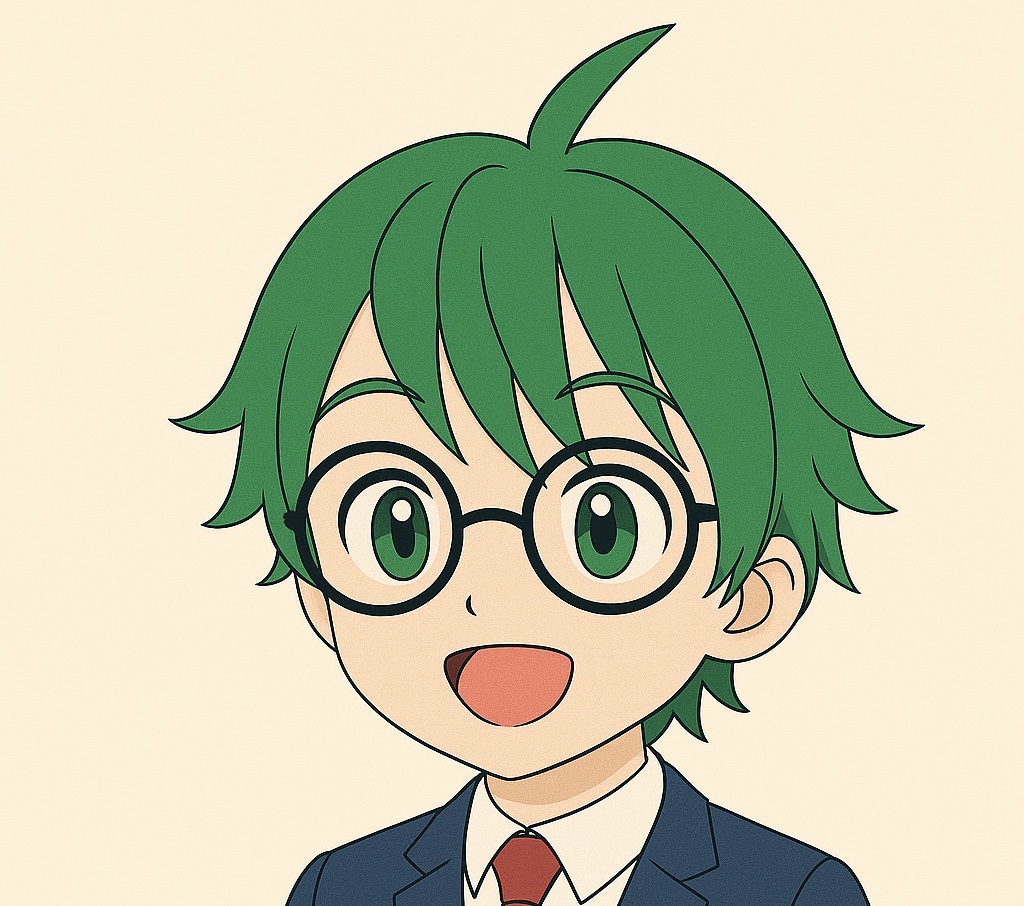

① P波の代わりに“ノコギリの歯”のようなF波が見える

AFLの最大の特徴といえばこれ!

**「F波(flutter波)」**と呼ばれるノコギリの歯のような波形が、

P波の代わりに連続して出現します。

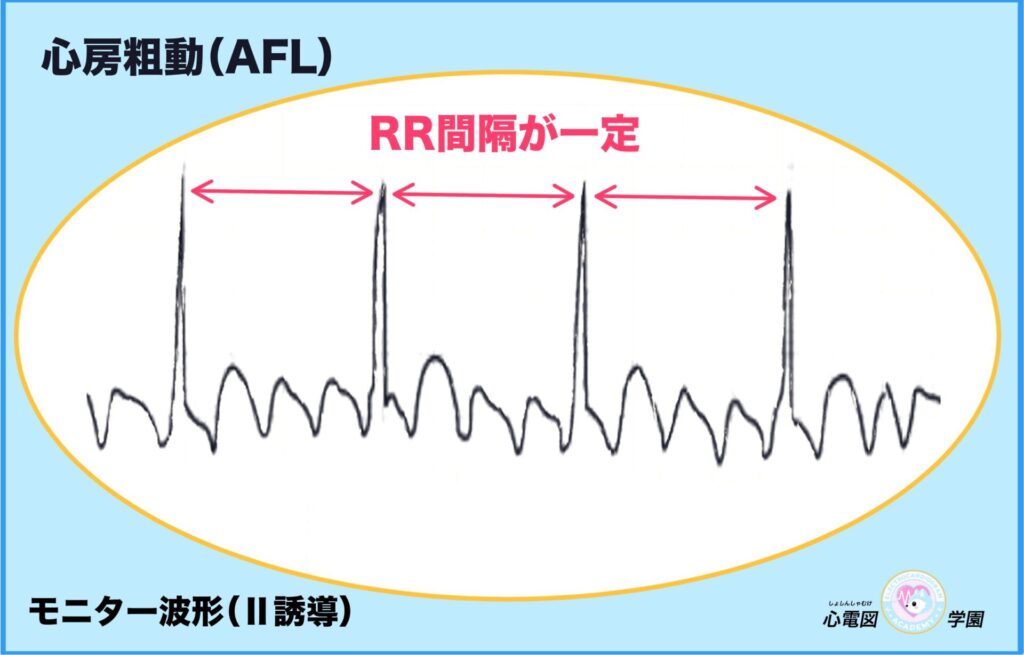

② RR間隔は一定であることが多い

心房粗動は、心房細動と違ってリズムが規則的に出てくる不整脈です。

心房細動では、心房の興奮が不規則に起こるのに対して、

心房粗動では電気の流れが一定の経路でくるくると回っているため、

心室に伝わるタイミング(QRS波)もそろいやすくなり、RR間隔も一定になりやすいんです。

ちなみに、この電気の流れが心房の中をくるくる回る現象のことを、参考書なんかでは“リエントリー”って呼んでるんだ。

ただね、リエントリーの仕組みって初心者にはちょっと難しい内容だから、今は無理に理解しなくても大丈夫。

“規則的に電気が回ってるから、RR間隔も一定になる”ってイメージだけでも十分だよ!

RR間隔が一定って…えっ、それって洞調律と同じじゃないの?

確かにRR間隔が一定って点は一緒だね。でも大きな違いはP波があるかどうかなんだ。

洞調律では“P波→QRS”っていう正常な流れが見えるけど、

心房粗動ではP波の代わりに“F波”っていうノコギリの歯みたいな波が連続して出てくるから、そこを見逃さないようにしよう!

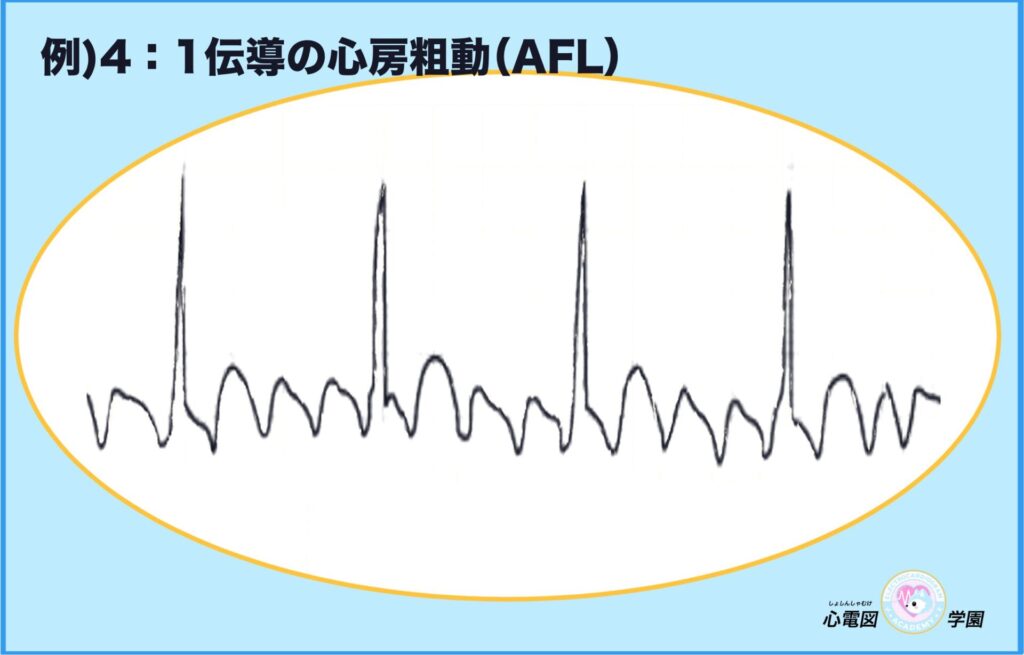

③ 心拍数は60・75・100・150回/分あたりになりやすい

AFLでは、F波のうち何回に1回、QRS波が出るかで大体の心拍数が決まります。

たとえば、

- F波5回にQRS波1回 → 5:1伝導 → 300 ÷ 5= 約60回/分

- F波4回にQRS波1回 → 4:1伝導 → 300 ÷ 4= 約75回/分

- F波3回にQRS波1回 → 3:1伝導 → 300 ÷ 3 = 約100回/分

- F波2回にQRS波1回 → 2:1伝導 → 300 ÷ 2 = 約150回/分

このように、F波とQRS波の“セット”の比率によって、大体の心拍数が決まるんです。

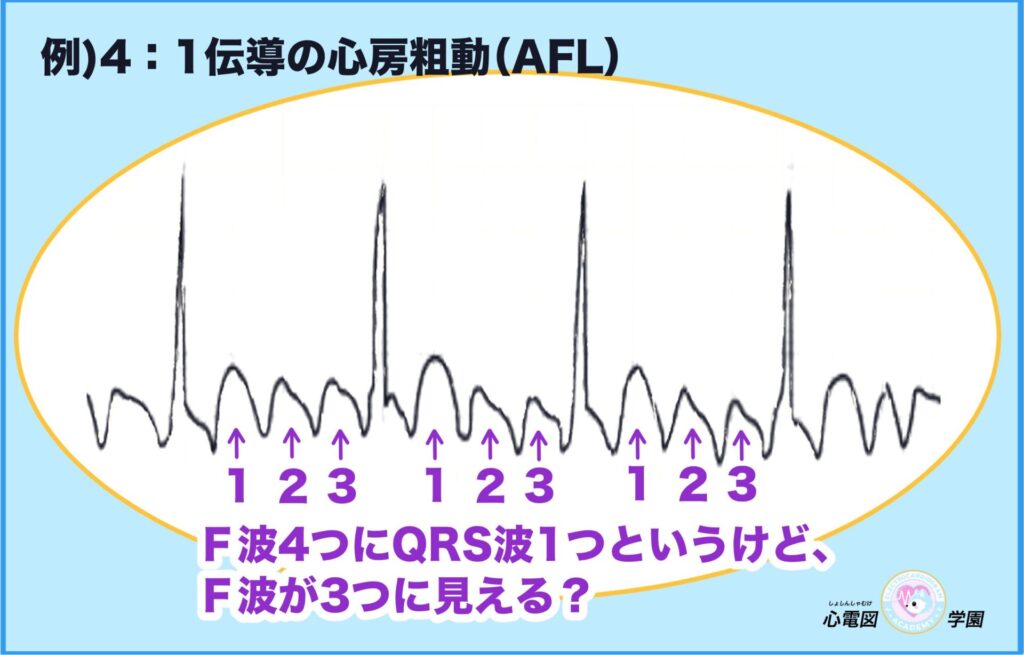

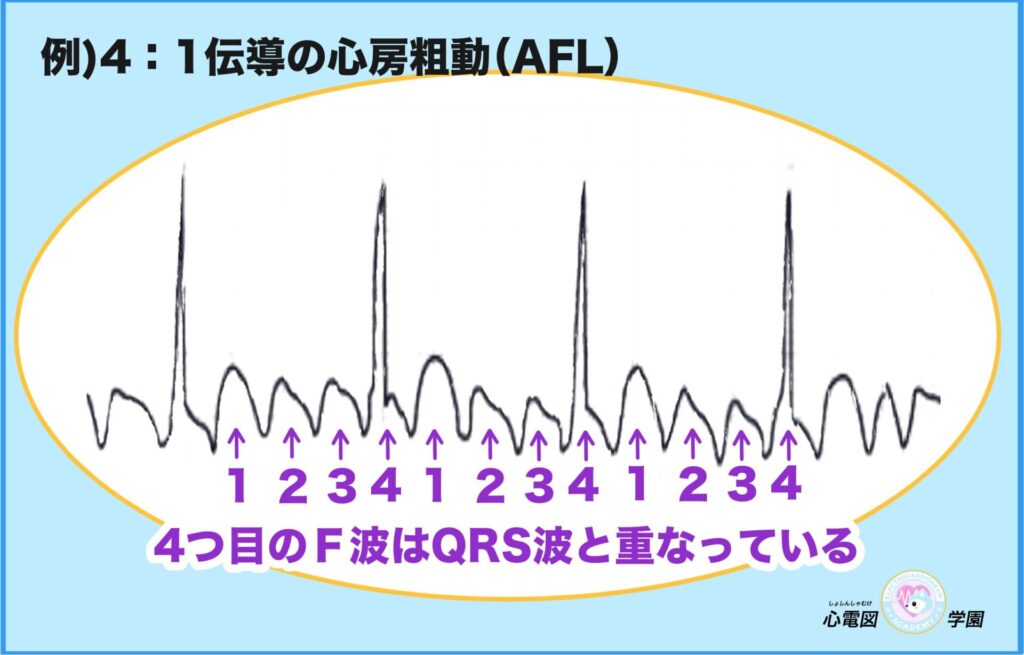

ねぇ、4:1伝導とかF波4回って言うけど…QRS波の前に見えるF波って3個じゃない?これってどういうこと?

いいところに気づいたね!実は最後のF波はQRS波に重なってて、波形上では見えにくくなってるんだ。

だから、4:1伝導でも見えるF波は3回だけに見えるんだよ。

でも、心房ではちゃんと4回分の興奮が起きてるから、“4:1伝導”って表現になるんだ。

心房粗動を見つけたらどうする?

新規でAFLを発見したら、すぐに**「確認・報告・対応」!**

AFLは放っておくと、心不全や脳梗塞といったリスクにつながることがあります。

落ち着いて、次のステップで対応しましょう。

① 何より大事なのは、患者さんの“確認”!

まずは症状が出ていないかのチェック!

- 血圧が下がっていないか?

- 息苦しさ・動悸・胸部不快感・だるさはないか?

AFLによって心臓のポンプ機能が低下すると、

血圧低下や体調不良につながる可能性があります。

そっか…!波形を見分けることも大事だけど、まずは患者さんの状態を確認することが最優先なんだね!

② 医師に報告するポイント

報告時には以下の情報をまとめましょう。

- バイタル(特に血圧と脈拍)

- 症状の有無

- モニター波形(できればプリントアウト)

AFLかどうかはモニター心電図だけでは判断しにくいため、

12誘導心電図の指示が出ることが多いです。

そのときはⅡ・Ⅲ・aVF誘導をしっかりチェック!

**F波(ノコギリ波)**が一番見えやすいのはこの3つの誘導なんだ。

③ 治療の方針

AFLと診断されたら、次のような治療が検討されます。

- 抗凝固薬(血栓予防のため)

- 心拍数が高い場合は、レートコントロール(脈をゆるやかにする薬)

特に2:1伝導の心房粗動だと、心拍数が150回/分前後になるから注意が必要だよ!

このくらい速いと、心臓にかかる負担も大きくなって、

心不全のリスクがグッと高くなるんだ。

なるほど〜!

抗凝固薬で血栓を作らないようにして、

心臓に負担がかからないようにお薬で脈を落ち着けるんだね。

この他にも何か治療方法ってあるの?

あるよ!

発症して間もない場合や、薬で整えられないときには、**電気ショック(カルディオバージョン)**で正常なリズムに戻す方法もあるんだ。

一瞬だけ心臓に電気を流して、乱れたリズムをリセットする感じなんだよ。

④脈が早くて波形が判別しづらいときはどうするの?

2:1伝導のように、F波がQRS波に隠れてしまって見えづらいこともあります。

このような場合には、診断そのものが難しくなることがあります。

そんなときは、

ジゴキシンや**ワソラン(ベラパミル)**などの薬を使って

脈をゆるやかにしてから波形を確認するという対応が取られることもあります。

心拍数が早いと、ただの頻脈なのか、それとも心房粗動みたいな別の不整脈なのか、判別しづらいよね〜!

うん、だから脈を落ち着かせてから診断することもあるんだよ

今回のまとめ!

①心房粗動(AFL)ってどんな波形?

- **F波(ノコギリ波)**がP波の代わりに見える

- RR間隔が一定になりやすい(洞調律と間違えないように!)

- 心拍数は60・75・100・150回/分付近で安定しやすい

②見つけたときの対応は?

- 患者さんの確認が最優先!→ 血圧、息苦しさ、動悸、胸部不快感などチェック

- 医師に報告すべきポイント

→ バイタル(特に血圧・脈拍)、症状の有無、モニター波形 - 必要があれば12誘導心電図

→ 特にⅡ・Ⅲ・aVF誘導でF波が見えやすい!

③主な治療方法は?

- 抗凝固薬(血栓予防)

- レートコントロール(脈をゆるやかにする)

- カルディオバージョン(電気ショックで正常リズムに戻す)

※心拍数が150回/分前後のときは、心不全リスクが高まるので要注意!

④波形が見えにくいときは?

- 2:1伝導だとF波が隠れやすく、判別が難しいことも

- ジゴキシンやワソランなどで脈を落ち着かせてから診断することもあります!

いや〜びっくりするかもだけど、実は心房粗動って…私の弟なのよ!昔は一緒に血栓育ててたのよ〜

えっ…そうだったの!?でも…確かに2人とも“血栓育成”が趣味だもんね…なんか納得しちゃったよ…

今回はここまで!おつかれさまでした〜

完璧じゃなくていいんです。ゆっくり覚えていきましょう!

こんにちは!

循環器ナース歴9年目、看護師歴12年目のどんどんです!

この記事は、病棟で働く“心電図が苦手な看護師さん”向けに書いています。