心電図って、細かく読もうとするとすごく難しいですよね。

でも実際の現場では、

- これは危険な波形?

- 報告した方がいいのかな?

そんなふうに、ざっくりと「これは大丈夫そう」「これはヤバそう」と、

大まかに分類できる力のほうが役立つ場面も多いと思いませんか?

この記事では、そんな“波形の見た目に惑わされずに、落ち着いて判断できるようになる方法”をやさしくお伝えしていきます。

今回は、**QRS波の“高さ”**について取り上げます!

モニターを見ていて、

- 「なんかQRS波、やたら高くない?」

- 「今日は波がすごく小さいけど、これって異常?」

- 「洞調律っぽいけど、見た目が違うから不安…」

こんなふうに、波の“高さ”に惑わされたことありませんか?

この記事では、そんな疑問を解決していきます!

目次

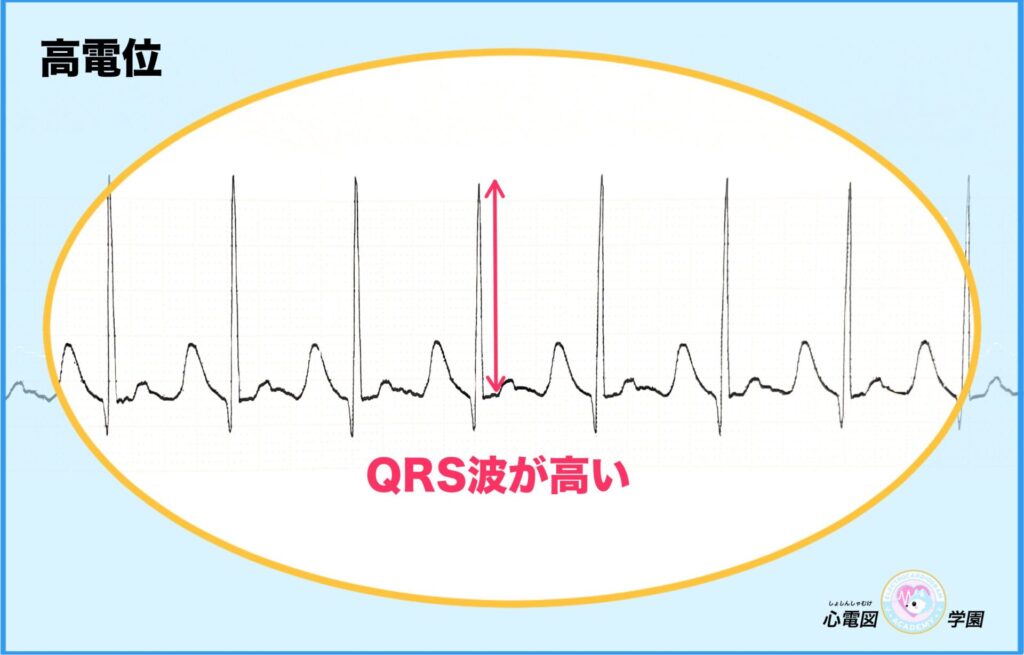

高いQRS波(高電位)ってどんなとき?

QRS波が高く見えるとき、それは心臓からの電気の出力が強い状態かもしれません。

よく例として挙げられるのは、左室肥大の可能性です。

たとえば…

- 高血圧によって心臓に負担がかかっている

- 大動脈弁や僧帽弁の疾患(狭窄や閉鎖不全)で左室の負荷が上がっている

へぇ〜、QRS波が高いときって、心臓に負担がかかってるかもってことなんだ!

そういうこともありますが、必ずではありません。まずは落ち着いて、患者さんの様子を見ましょう。

これはあくまで「そういう可能性もあるよ」くらいの捉え方でOK。

見た目だけで判断せず、背景と症状をあわせてゆる〜く考えるのがポイントです!

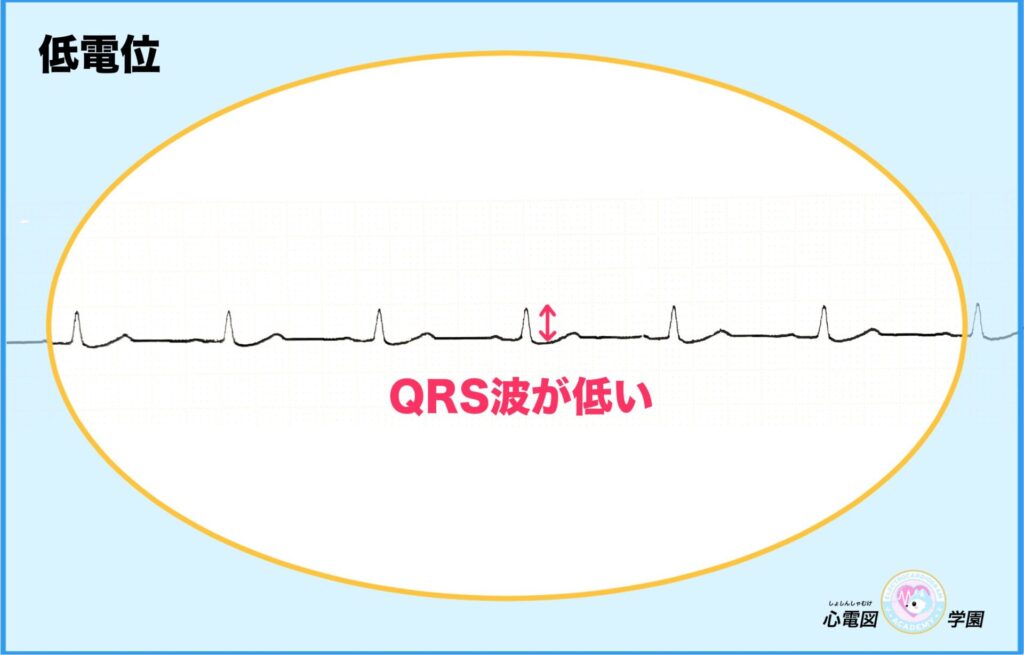

小さいQRS波(低電位)ってどんなとき?

QRS波が小さく見えるとき、電気の流れが弱くなっているように見えることがあります。

可能性としてよく挙げられるのは…

- 心不全などで心筋の動きが弱くなっている

- 胸水や心嚢液が溜まっていて電気が伝わりにくい

- 肥満で皮下脂肪が厚くなっている

- 体位や電極のズレで電気が拾いにくい状態

こんなに波が小さいと、“何か悪いこと起きてるのかな?”って心配になっちゃう…

その気持ちわかります。でも、いろんな要因があるので、まずは落ち着いて全体を見てみましょう。

このように、「小さい=異常」とは限りません。

背景疾患や環境をあわせて、可能性のひとつとして考えるくらいでOK!

報告は不要!見るべきは“リズム”の方!

QRS波の「大きさ」だけで報告する必要は基本的にありません。

それよりも大切なのは…

「この波形、ちゃんとしたリズムなのか?」

- 洞調律なのか?

- 心房細動なのか?

- それとも他の不整脈なのか?

波形の大きさに気を取られず、まずはリズムを確認しましょう。

つい“波が大きい!”ってだけで報告しそうになるんだよね〜

その気持ち分かります。でも、見るべきはリズムですよ。大きさは参考程度でOKです。

心臓の状態は波形だけじゃわからない!

モニターの波形が気になっても、“波形だけ”では心臓の本当の状態は判断できません。

たとえば、こんな情報を総合的に見る必要があります。

- 患者さんの症状(呼吸困難、胸痛など)

- バイタルや全身状態の変化

- 採血データ(BNPや電解質など)

- 心エコーや12誘導心電図などの他の検査

そっか…波形だけじゃなくて、患者さん全体を見るって大事なんだね〜

そうです。波形はヒントのひとつ。状況と一緒に見てこそ活きてきますよ。

今回のまとめ!

- QRS波が大きくても小さくても、すぐに異常とは限らない

- 「こんなこともあるかもね〜」くらいの気持ちでOK!

- 報告が必要なのはリズムの異常!

- わからないときは、焦らず患者さん全体を見ていこう!

大きい波、小さい波…もうパニックになりかけてたよ〜

落ち着いて見れば大丈夫。“波の形”より“リズム”を見ていきましょう。

今回も読んでいただきありがとうございました!

完璧じゃなくていいんです。ゆっくり覚えていきましょう!

こんにちは!

循環器ナース歴9年目、看護師歴12年目のどんどんです!

この記事は、病棟で働く“心電図が苦手な看護師さん”向けに書いています。