循環器ナース歴9年のどんどんです。

このブログは、

- モニター心電図に自信が持てない看護師さん

- 心電図の勉強がなかなか続かなかった看護師さん

- 現場で役立つ心電図を学びたい看護師さん

のためのブログです。

この記事では、

心房細動の基本から見分け方までを、やさしくまとめています。

まずは、心房細動を見分けるための大事なポイントを3つだけ、

サクッと確認していきましょう。

気になったところがあれば、

無理のないペースで、その後の項目も見てみてくださいね。

目次

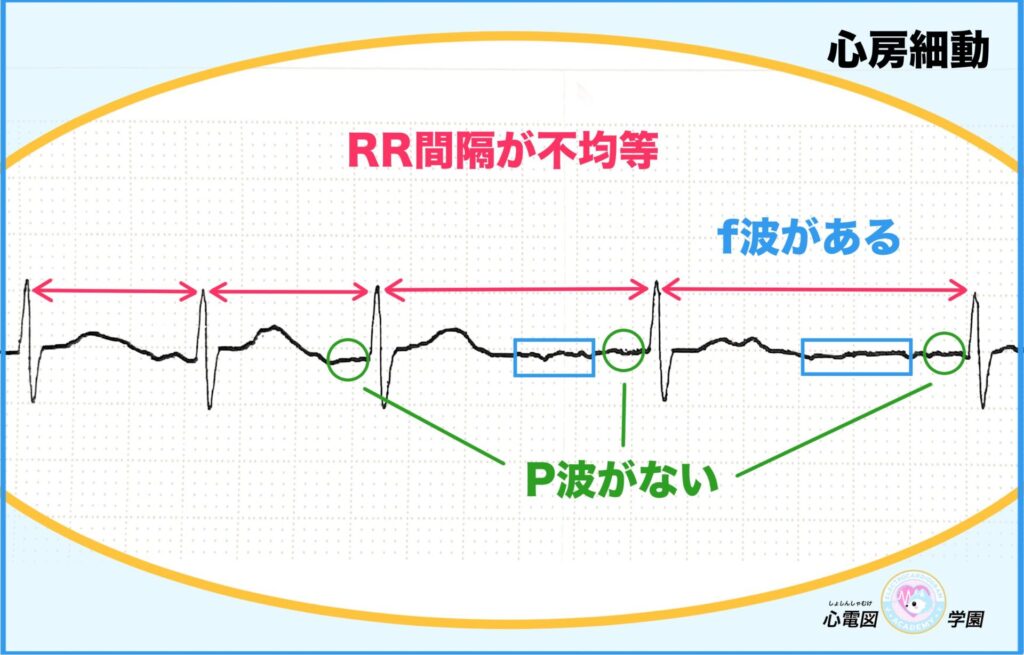

心房細動を見つけるポイントはこの3つ

心房細動は、心臓の上の部屋である心房が細かく震えるように動いてしまう(細動)ことで、

心臓の司令塔である洞結節からの指示がうまく伝わらず、

心臓のリズムがバラバラで不規則になってしまう不整脈です。

心房細動を判別するには、まずこの3つのポイントをチェック!

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| P波が見えない | QRS波の前にあるはずのP波が見えない |

| RR間隔がバラバラ | QRS波とQRS波の間隔がそろっておらず、不規則 |

| f波が見られることがある | 基線が細かく震えて見えることがある |

👉 特に重要なのは「P波が見えない」ことと「RR間隔がバラバラ」なこと。

f波は必ず見えるわけではないため、補助的な所見として考えます。

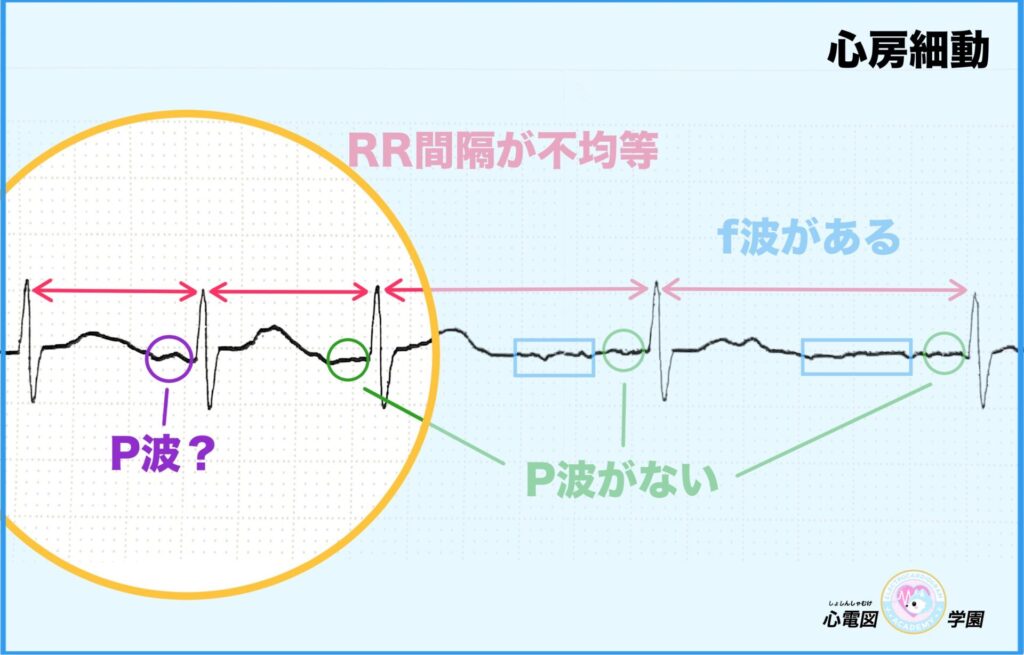

P波に見える“何か”があっても安心しないで!

心房細動なのに、

あれ?P波っぽいのがあるような…?

と思うこともあります。

でもそれ、実はP波ではなくf波(細動波)の一部かもしれません!

心房細動は、心房が細かく震えるため、

基線がもやもやして見えます。

ときには、P波のように見えるf波が混じることもあります。

そんなときは、“P波っぽいから洞調律だ!”と早とちりせず、

「RR間隔がバラバラじゃないか」「PQ間隔は毎回そろっているか」も合わせて確認しましょう!

見た目だけで決めつけると、見落としにつながりますよ!

“リズムの乱れ”にもちゃんと目を向けてくださいね。

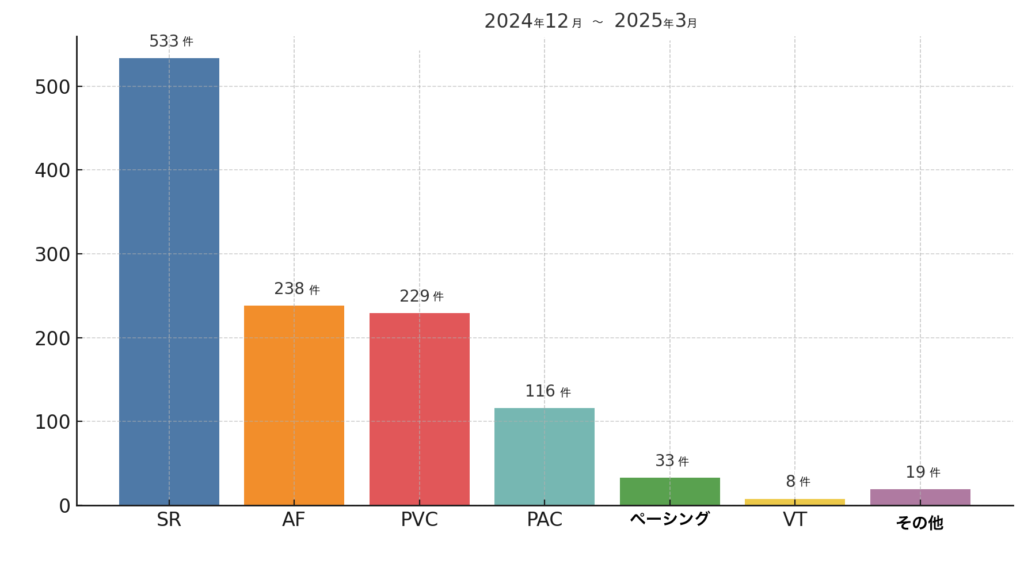

心房細動はどのくらい多いの?

心房細動は、現場で洞調律の次に多く見られる波形です。

実際、2024年12月から2025年3月までのモニター波形の統計を取ると、

約20%前後が心房細動でした。

つまり、心房細動を読めるようになれば、

「波形が読めるようになった!」と感じられるチャンスがぐんと増えます。

心房細動になると何が悪いの?

心房細動は、

「心電図がちょっと乱れているだけ」

…ではありません。

心房細動になると、

心臓の中で、トラブルの芽が少しずつ育っていきます。

① 血栓ができやすくなる

心房がプルプル震えるせいで、

**血液が滞り、血栓(血のかたまり)**

ができやすくなります。

② 血栓が飛んで重大な合併症に

- 脳に飛べば → 脳梗塞

- 肺に飛べば → 肺塞栓

命に関わるトラブルを引き起こす可能性があります。

③ 心臓のポンプ機能が下がる

心房がうまく働けず、心室に血液を送り出せないため、

全体として心臓の働きが約20%低下してしまうとも言われています。

うわ…血栓って、あの血のかたまりのことだよね?それが脳とか肺に飛んじゃうなんて…怖すぎる…!

心房細動は“見つけて終わり”じゃなくて、“見つけたら即対応”が鉄則だよ。

心房細動を見つけたらどうする?

モニターで心房細動(AF)らしき波形を見つけたときは、

慌てずに、次の流れで確認・対応していきましょう。

① まず確認すること

- 抗凝固薬を内服しているか?

- これまでも心房細動(AF)があったか?

これまでも心房細動(AF)があり、

すでに抗凝固薬を内服している方であれば、

慌てて対応する必要はありません。

「急に出現した」場合は要注意!!

これまで洞調律だったのに、

急に心房細動(AF)になった場合は、

👉 抗凝固薬を内服していないことが多く、血栓形成リスクが高いため、必ず報告と対応が必要です。

② 症状の有無をチェック

次に、患者さんの状態を確認します。

- 胸の不快感はないか

- 息苦しさはないか

- 意識レベルに変化はないか

あわせて、以下のバイタルサインを測定します。

- 血圧の低下

- 脈拍の変化

- SpO₂の低下

- 話しづらさ、手足の動かしづらさ

③ 医師に報告する内容

報告するときは、次のポイントをまとめて伝えましょう。

- 心電図の特徴

(P波なし、RR間隔が不規則 など) - バイタルサイン

- 症状の有無

- 今後、治療を開始するかの確認

④ 治療の基本は「血栓を作らせないこと」

心房細動の治療で、まず大切なのは

血栓を作らせないことです。

そのため、

- 抗凝固薬

(ワーファリン、リクシアナなど) - ヘパリンの点滴

が選ばれることが多いです。

状況によって行われる治療

患者さんの状態によっては、

- 心拍数をゆっくりにする薬で脈を落ち着かせたり(ワサランなど)

- 元のリズムに戻す治療(アブレーション)

が行われることもあります。

心房細動で大事なのは、

“血栓を作らせない視点”を忘れないことだよ。

心房細動をおさらい

- 心房細動は洞調律の次に多く、全体の約20%

- 見つけるポイントはこの3つ:

① P波がない

② RR間隔がバラバラ

③ f波が見えることもある(でも①②が大事) - 放っておくと…

血栓 → 脳梗塞・肺梗塞のリスク

→ 心機能が低下して全身に影響が出ることも - 見つけたら

慢性か新規かを確認 → 症状&バイタル → 医師に報告

基本は血栓予防の薬+必要に応じてリズム調整

よし!心房細動の見つけ方と対応、覚えたよ!

うん。“見つけたらすぐ動く”が大事だよ。

心臓手術後は心房細動が起こりやすい!

・心臓手術後は心房細動が出やすい

・術後心房細動は珍しい合併症ではない

実際に、

『胸部外科手術における術後心房細動』(横田泰佑,2018年)でも、

「術後にAFが出ることは珍しくない」と報告されているんです。

心臓手術後の

👉 約3人に1〜2人(30〜50%)が心房細動を発症

さらに

CABG(冠動脈バイパス術)後の

👉 約7人に1人〜3人(15〜40%)で心房細動を発症

弁膜症手術を同時に行った症例

👉約2人に1人以上(60〜70%)と、さらに高率に発症

「えっ、そんなに?」と思うかもしれませんが、

それくらい術後AFはよくある出来事なんですね。

術後心房細動が起こりやすい時期

術後の心房細動は、

術後数日たってからも出現することが多い

という特徴があるんです。

- 発症のピーク:術後2日目

- 約70%が術後4日目までに発症

- 約94%が術後7日目までに発症

実際に病棟で働いていると、

集中治療室から一般病棟へ出てくるのは、

術後3〜4日目くらいが多かったのですが、

術後7日目くらいまでに、

「心房細動になることが多いな〜…」

と感じることが何度もありました。

- 点滴が減ってくる

- 歩けるようになり、食事も再開

- 「ひと段落したかな?」という雰囲気になる

つい安心しがちな時期ですが、

モニター波形の変化を見逃さない意識が

とても大切です!

一般病棟に出てきても、まだ油断しちゃダメだよ!

どうして、心臓手術後に心房細動が起こりやすいの?

結論から言うと、

原因はひとつではありません。

心臓手術後は、

👉 いくつかの要因が重なって

心房細動が起こりやすくなっていると考えられています。

- 心房へのダメージ

- 体のバランスの乱れ

- 心房にかかる負荷

これらが重なって、

心房細動が起こりやすい状態になります。

理由① 心房が手術のダメージを受けている

心臓手術後は、

心臓全体に大きな負荷がかかっています。

その影響は、心房にも及びます。

その結果、

- 心房の電気の流れが乱れやすくなる

- 電気的に不安定な状態になる

といった変化が起こりやすくなります。

心臓を治すための手術だけど、

心房にとっては“かなりの刺激”なんだねー

理由② 自律神経・体のバランスが乱れやすい

術後は、体の中でさまざまな変化が同時に起こります。

- 痛み・ストレス・発熱・睡眠不足

→ 自律神経のバランスが乱れやすい - 輸液量の変化、利尿薬の使用、出血や脱水

→ 体液バランスや電解質(K・Mgなど)が乱れやすい

こうした影響が重なり、

心房細動が起こりやすい状態になります。

体が回復しようとして、

体の中ではいろいろバタバタしてる状態なんだ

理由③ 心房に負荷がかかり、引き伸ばされやすい

術後は、

- 体液量の変化

- 心機能低下によるうっ血

- 心臓の中の圧の変化

などの影響で、

心房に負担がかかりやすくなります。

心房が引き伸ばされると、

- 電気刺激がきれいに伝わらなくなる

- リズムが乱れやすくなる

その結果、

心房細動が起こりやすくなると考えられています。

なるほど〜。

心房へのダメージや体の変化が重なって、

心房細動が出やすくなってるってことなんだね

脱水が引き金?現場で多い心房細動の原因

ここからは、

循環器病棟でよくある“あるある視点”のお話です。

集中治療室(ICU)から一般病棟へ移ってくると、

- 持続点滴が減る、または終了する

- 内服の利尿薬が開始される、もしくはすでに内服している

(フロセミド、スピロノラクトン、サムスカ など)

……という状況になっていきますよね。

このタイミングで、

気づかないうちに

脱水が原因で心房細動が起こる!

というケースを、私は何度も見てきました。

なんで脱水で心房細動になるの?

脱水になると、

知らないうちに心臓に負担がかかる状態になります。

- 体の水分が減り、血液が濃く(ドロドロに)なる

- 濃い血液を送るため、心臓がいつもより頑張って働く

- その結果、心房に余計な負担がかかりやすくなる

また、脱水や利尿薬の影響で、

カリウム(K)やマグネシウム(Mg)といった、心臓のリズムを保つ電解質が乱れやすくなる。

結果として…

電解質が乱れ、心房に負担がかかることで、

心臓の電気の流れが不安定になり、

心房細動が起こりやすくなるのです。

どうして脱水になるの?

理由はとてもシンプルで、

利尿薬で水分はたくさん外に出ている(=おしっこは増える)のに、

水分をあまり飲まないからです。

なんで水分をとらなくなるの?

患者さんに話を聞いてみると、

理由はだいたいこんな感じです。

- 動くと術後の傷が痛い

- トイレの回数が増えるのが嫌

- そもそも、あまり喉が渇かない

こうした理由が重なって、

- 水分摂取量が少ない

- 利尿薬で水分はどんどん出ていく

という状態になり、

気づかないうちに水分量が減ってしまい、

脱水をきっかけに心房細動が起こるケースは、実はとても多いです。

特に、

点滴が減ったあと・終了したあとは、

食事がとれていても、水分が足りていないことはよくあります。

だからこそ、

- 水分をちゃんと飲んでいるか

- 尿量は少なくなっていないか

そんな視点を持つことが、

心房細動を防ぐ大事なポイントになります。

心房細動を早く見つけるために、意識していたこと

洞調律から心房細動へ移行する変化は、

できるだけ早く気づけた方が安心ですよね。

でも実際の現場では、

忙しいし、受け持ち患者さんも多いし、モニターをゆっくり見る余裕がないよ〜……

…という状況も多いと思います。

本当は、

1時間に1回はモニターをチェックできるのが理想ですが、

現実的にはなかなか難しいですよね。

時間がないときに、私が意識していたこと

そんな中で私が実践していたのは、

「最低限、頻脈になっていないかだけは見る」という方法です。

心房細動に移行すると、

👉 頻脈になることが多い

という特徴があります。

実際にやっていたこと

- 勤務はじめに

👉 モニターの波形と心拍数をメモ

(特に心臓手術後の患者さんは要チェック) - モニター前を通るときに

👉 チラッと心拍数だけ確認 - 心拍数が上がっていないかを意識する

特に、

心拍数が120回/分を超える頻脈は

アラーム設定されていることも多いので、

音にも注意していました。

モニターが見られなくても大事なこと

忙しくて波形をじっくり見られないときでも、

👉 アラーム音には必ず注意を払う

これはとても大切です。

心房細動だけでなく、

- 徐脈

- 心室頻拍(VT)

- 心室細動(VF)

といった緊急性の高い不整脈が

起きている可能性もあります。

もちろん、

心房細動に移行しても頻脈にならないケースもあります。

なので、

落ち着いたタイミングで

モニターをじっくり見る時間を作ることは大前提です。

それでも、

「時間がなくて全部は見られない…」

という看護師さんは、

まずは

👉 心拍数の変化(特に頻脈)に注目する

この視点だけでも、

心房細動の早期発見につながりますよ。

心房細動ってどういう状態?

心房細動(AF)は、

心臓のリズムがバラバラになってしまう不整脈です。

本来、心臓は

洞結節(どうけっせつ)という「司令塔」からの指示で動いています。

- 洞結節がリズムを作る

- 心房がその指示を受け取る

- 心室へ一定のリズムで伝わる

この流れが保たれていると、

心臓は規則正しく働くことができます。

じゃあ、心房細動だとどうなるの?

心房細動では、

洞結節からの指示がうまく伝わらなくなります。

代わりに、心房にいる細胞たちが

それぞれ勝手に電気信号を出し始め、

心房の中が大混乱の状態になります。

- 司令塔(洞結節)の声が届かない

- 心房の細胞が好き勝手に指示を出す

- 心房がバラバラに動く

心房細動では、

心房の中で1分間に約250〜350回もの電気信号が発生しています。

通常の心房は、

1回の拍動ごとに、しっかり収縮して血液を送り出す

のですが、心房細動になると、

あまりに速く指示が出るため、1回1回しっかり収縮することができず、細かく震えるような動きになってしまいます。

この様子から

「心房が細かく動く=心房細動」と呼ばれています。

心房が細かく動くとどうなるの?

心房が細かく震えるように動くことで、

心房の中で大量の電気信号が発生し、

一部が不規則に心室へ伝わることで、

- RR間隔がバラバラ

- 脈が不規則

- 心拍数が100回/分以上の頻脈になりやすい

という特徴が出ます。

つまり心房細動とは、

洞結節の司令が効かなくなり、

心房の細胞が暴走している状態。

その結果、脈が不規則で速くなりやすい不整脈です。

徐脈なのに心房細動のこともある

心房細動(AF)と聞くと、

- RR間隔がバラバラ

- 心拍数が速い(頻脈)

というイメージを持つと思います。

実際、心房細動は心拍数が100回/分以上になることが多い不整脈です。

ですが時々、

「徐脈なのに、実は心房細動」

という、少し分かりにくい波形に出会うことがあります。

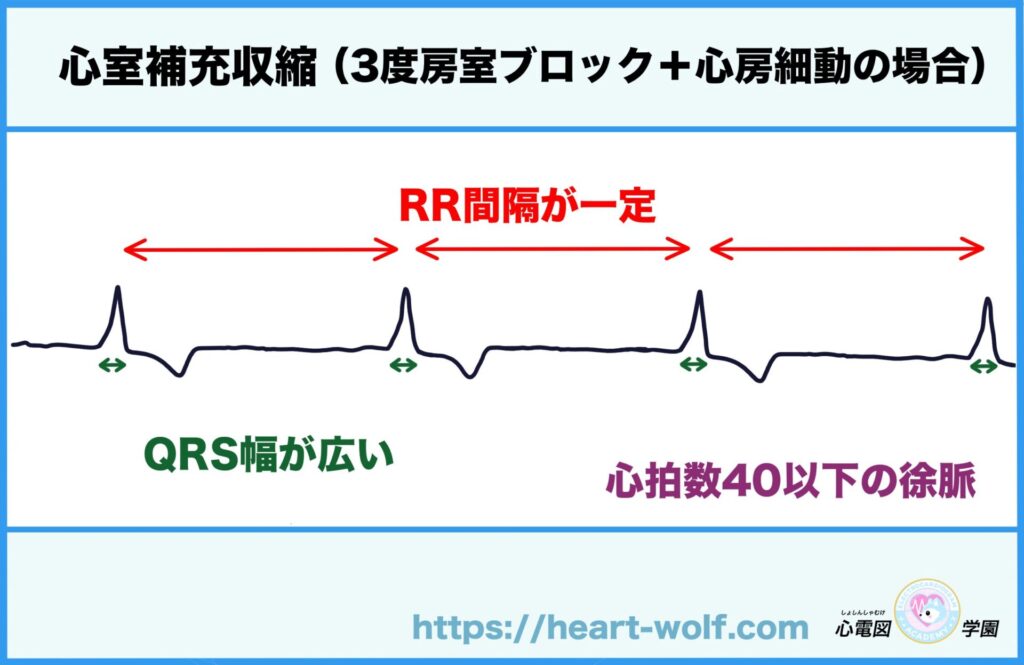

一見すると心房細動に見えない波形

このときの心電図には、次のような特徴があります。

- P波が見えない

- RR間隔は一定

- 心拍数は遅い(徐脈)

- QRS幅が広い

RR間隔も整っていて、脈も遅い。

そのため、

心房細動ではなさそう?

でも、じゃあ何の波形…?

と、現場で迷いやすい波形になります。

この状態の正体は、

心房細動 + 3度房室ブロック(完全房室ブロック)

という、2つの不整脈が合わさった状態です。

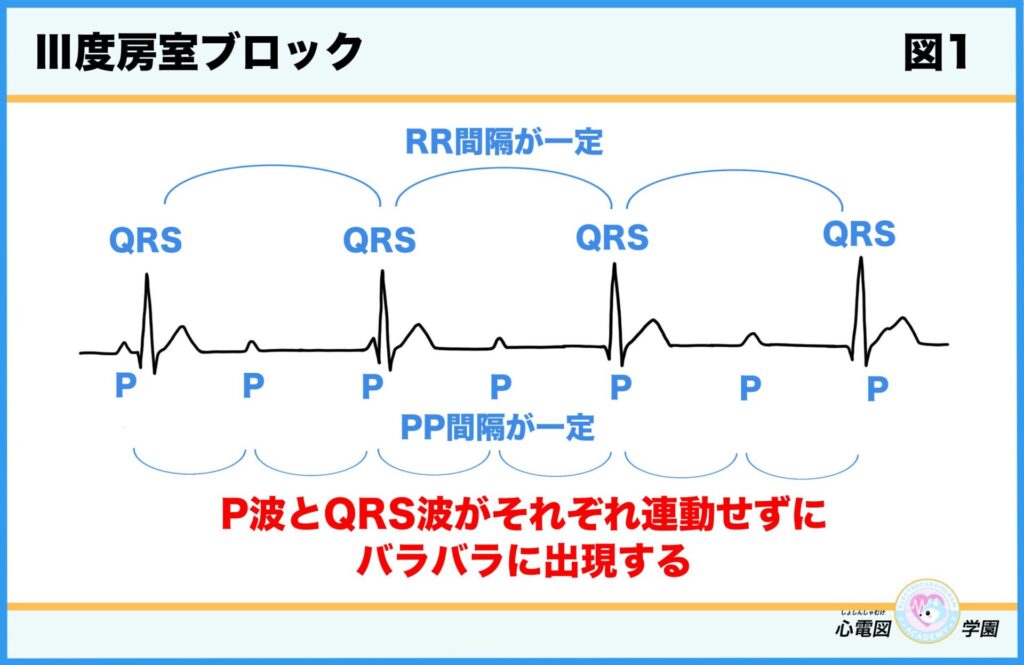

3度房室ブロックってなに?

3度房室ブロックとは、

- 心房で発生した電気信号が

- 房室結節で完全に遮断され

- 心室に1つも届かなくなる状態

※ 房室結節とは、心房から心室へ電気を伝えるための「中継地点」のこと。

つまり、

心房と心室が、まったく連絡を取れなくなる状態

です。

心室に連絡がいかなくなると、心臓は止まるの?

いいえ。

心室には、

「上から指示が来ないなら、

自分で動かないと生きられない」

という安全装置のような仕組みがあります。

そこで起こるのが

心室補充収縮(しんしつほじゅうしゅうしゅく)です。

心室補充収縮とは?

心室補充収縮は、

- 洞結節や心房の指示とは関係なく

- 心室が自分で作ったペースで

- 最低限の拍動を保っている状態

を指します。

心室補充収縮の特徴

心室補充収縮には、次の特徴があります。

- 心拍数がとても遅い

→ 多くは 40回/分以下 - RR間隔は基本的に一定

- QRS幅が広くなる

なぜ徐脈なのに心房細動になるの?

心房細動 + 3度房室ブロック、この2つが合わさると、

- 心房:心房細動

→ P波がなく、心房内はバラバラに動いている - 房室結節:完全にブロック

→ 心房の電気は心室に届かない - 心室:補充収縮

→ 規則正しいけれど、とても遅い拍動。QRS幅が広い。

という状態になります。

その結果、

- P波はない

- RR間隔は整っている

- QRS幅が広い

- 徐脈

という、

一見すると心房細動に見えない波形になるのです。

心房細動 + 3度房室ブロックには注意!

この波形は、

心房細動単独よりも重症度が高い

不整脈です。

特に、

- めまい

- ふらつき

- 失神

- 血圧低下

などの症状がある場合は、

ペースメーカー挿入などの処置が必要になることもあるため、すぐに報告が必要です。

また、

心房細動+3度房室ブロックは

ジギタリス製剤(主にジゴシン)の過量投与でも起こることがあるため、

👉 何を内服しているかの確認も重要です。

今回はここまで!おつかれさまでした〜

完璧じゃなくていいんです。ゆっくり覚えていきましょう!

- 心電図のみかた、考え方【基礎編】杉山裕章 著

- 心電図のみかた、考え方【応用編】杉山裕章 著

- レジデントのためのこれだけ心電図 佐藤弘明 著

- これならわかる!心電図の読み方 大島一太 著

- 心電図の読み方パーフェクトマニュアル 洋土社

- ハート先生の心電図レクチャー基礎編 市田聡 著

- 『胸部外科手術における術後心房細動』(横田泰佑,2018年)

- 『冠動脈バイパス術後心房細動の予防と治療』(冠疾患誌 2015/尾澤直美・下川智樹)